一条真也です。

『自伝大木金太郎』大木金太郎著、太刀川正樹訳(講談社+α文庫)を読みました。ブログ『史論――力道山道場三羽烏』で紹介した本を読んだら、そこに書かれてあった大木金太郎の人生について深い興味が湧いてきたのです。本書には「伝説のパッチギ王」というサブタイトルがついていますが、「パッチギ」とは韓国語で「頭突き」のことです。本書は韓国「日刊スポーツ」紙に、2006年4月10日から9月29日までの100回にわたり連載された「金一(キムイル)、私の生きざま、私の挑戦」を翻訳したもので、単行本は2006年、文庫版は2011年に刊行されました。

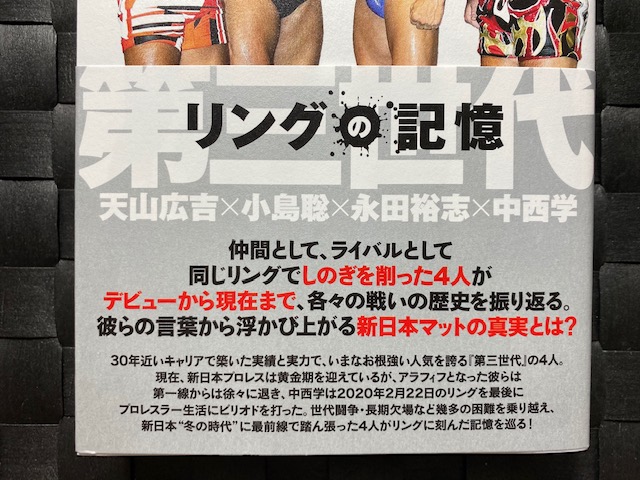

本書の帯

著者は本名・金一(キム・イル)。1929年、韓国南部居金島生まれ。韓国から日本に密入国し、力道山に弟子入り。ジャイアント馬場、アントニオ猪木らの兄弟子。強烈無比な「原爆頭突き」を武器に一世を風靡し、後に韓国プロレス界のリーダーとなりました。日本での最後のファイトは1981年。韓国では国民勲章石榴章を受けるなど、国民的スターの1人として評価されています。2006年10月没。享年77歳。本書の帯には「アントニオ猪木推薦!」として、「私のデビュー戦の相手は大木さんでした。大木さんの頭突きは本当に痛かった」という猪木の言葉が記されています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「力道山に憧れて、日本へ密入国」「頭突きを身につけるまでの、師匠・力道山からの地獄の特訓」「ジャイアント馬場、アントニオ猪木との切磋琢磨の日々」「元祖・韓流スター? 熱烈な女性ファンとのエピソードと真実の恋」「日韓ファンからの応援……民族差別を超えた存在に」と書かれています。

カバー裏表紙には、以下の内容紹介があります。

「1960年代、高度成長下の日本で、強烈無比な『原爆頭突き』を武器に一世を風靡したプロレスラー・大木金太郎。韓国に生まれ、密航船で日本に初上陸。当時大スターだった力道山に弟子入りし、厳しい訓練や民族差別にも負けず、日本中のプロレスファンに愛された。後年は韓国へ戻り活躍するが、2006年静かに息を引きとる。伝説のレスラー大木金太郎こと金一(キム・イル)が、自らの誕生から晩年に至るまでの激動の日々を振り返る感動の自伝」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「文庫版訳者まえがき」

「追悼の辞」アントニオ猪木

第一章 旅立ち~雌伏

第二章 飛翔

第三章 絶頂~変転

「年譜」

「訳者あとがき」

「追悼の辞」で、アントニオ猪木は「私のデビュー戦の相手が大木さんだと知らされたときはビックリしましたが、私たちを最強のプロレスラーに育てるための力道山先生の配慮だったと知りました。1960年9月30日、台東体育館での初試合はいまでも鮮明に覚えています。大木さんの頭突きは本当に痛かった。デビュー戦で血まみれになり、その後のプロレスラーとしての第一歩を歩みはじめました。力道山先生に殴られて元気のない私を大木さんはよく焼肉屋に連れていってくれました。本当に俺の兄貴みたいに面倒を見てくれました」と述べています。

第一章「旅立ち~雌伏」の「ゼロ以前、マイナスからの出発」では、韓国ではシルム(韓国相撲)の強豪だった著者が、 1958年に同郷の英雄力道山に憧れて漁船で日本に密入国し、プロレス入りのチャンスをうかがっていたが、1959年に入管法違反で逮捕されたことが紹介されます。著者は、収容所から力道山に弟子入り志願の手紙を書いて送るのですが、15日後に吉村という名の力道山の秘書が面会に訪れ、さらに10日後に力道山が身元引受人となり、日本プロレスコミッショナーの大野伴睦代議士を動かしたことで釈放されたくだりは、映画にでもなりそうな話だと思いました。

「想像のなかにだけ存在していた力道山道場が目の前に」として、著者は以下のように書いています。

「収容所から1時間くらい走っただろうか。太陽が沈む頃、車は東京・日本橋人形町のある建物の前に止まった。『力道山道場』という大きな看板が目に入った。想像のなかにだけ存在していた力道山道場が目の前にあった。吉村秘書の案内で道場のなかに入った。最初に四角いリングが目に入った。その横にはバーベル、鉄アレイ、タイヤチューブ、縄跳び、サンドバッグなど、運動器具が散らばっていた。男くさい汗のにおいが鼻をついた。力道山道場は男たちがエネルギーを発散する肉体製造工場のようだった。道場は世界最高のプロレスラーになろうと野望に燃える男たちがリングとマットの上で出す気合いの声で活気に満ちていた。私は彼らの練習風景に夢中になった」

しかし、憧れの力道山道場は地獄でした。

「格闘技の宿命、つらい耳の鍛錬」には、「つぶれた耳はレスリングの勲章」として、著者は「レスリングの訓練がどれほど過酷なものか理解できない人は私の体を見ればよい。なかでもつぶれた耳を見てびっくりするはずだ。『一体その耳はどうしたのですか?』と、目を大きくしながら聞いてくる。そのたびに『レスリングの勲章ですよ』と言って笑い飛ばすことにしている。レスリングや柔道など格闘技をした人々の多くは『耳の勲章』をもっている。一般人に体のなかでいちばん我慢できない部位を選びなさいと言うと、耳、歯、鼻をあげるだろう。それほど耳が痛いのは我慢できない。私の耳は力道山道場に入門してから拳のように縮まった。力道山先生は耳を厳しく鍛錬させた。耳を鍛錬させたと言うと、人々は『まさか』と信じないかもしれない。レスラーの耳は、どれほど厳しい訓練をしたかを物語る勲章でもある。先生はレスリングが厳しい運動だからと耳の負傷を防ぐため鍛錬させたのである」と書いています。

「耳の鍛錬」とは、わざと耳をつぶす恐ろしい痛みを伴う行為でした。著者は「耳が痛くても治療はできなかった」。痛くて耳に絆創膏を貼ったり、薬を塗ったりしているのに気がつくと、先生はわざとその耳を集中攻撃した。鼓膜が破れたのか、先輩たちが私の名前を読んでも聴き取れないときも多かった。でも治療はできなかった」と述べています。力道山は耳だけでなく、著者の体全体を鍛えました。それは訓練を通してだけでなく鞭による鍛錬でした。著者は毎日、力道山に全身を鞭で叩かれ、屈辱感をおぼえたそうです。著者は「先生は日本人選手をなかなか叩かなかった。私だけを徹底的に叩いた。なぜ私だけを叩くのか? その差別に私は気が変になりそうだった」と述懐しています。ちなみに、著者は最初から韓国人であることを周囲に明かしていましたが、力道山が朝鮮半島の出身であることは秘密のままでした。

さらには、力道山は著者に「頭突き」の訓練を命じ、額を鍛えさせました。首の骨にひびが入ってドクターストップがかかっても、頭突きの訓練を止めることを許しませんでした。著者は「最初は痛くて死にそうだったが、不思議なことに痛みがなくなってきた。ひびの入った骨が再びくっついた感じがした。折れた骨がくっつくと、以前よりもっと硬くなると言うのではないか。先生の『人間の体は折れても破れても、そのまま放っておくと自然に治る』という言葉は嘘ではなかった」と書いています。しかし、無理な頭突きの訓練は、著者の脳と首を蝕み、その後遺症は著者の晩年を大いに苦しめたのです。

そんな屈辱の日々を過ごした著者にも春が訪れます。第二章「飛翔」の「スターレスラー街道」では、頭突きでプロレスラーとしての頭角を現した著者が人気者になっていく様子が綴られていますが、特に女性に人気があったそうです。晩年は「キム・イルさんは韓流スターの元祖ですね」と言われたそうですが、本人も「韓国のトップスター、ぺ・ヨンジュンは日本女性に人気が高いという。しかし昔を振り返ると、私もぺ・ヨンジュンに劣らない人気をもっていた。いまではいい思い出になった」などと言うではないですか。

さらに、「私に女性ファンが多かったのは事実だ。女性ファンが多いことの利点は同僚からうらやましがられたこと、いつも女性ファンに囲まれていると試合でも闘志がわいてきたことだ。マイナス面は『大木金太郎は女性関係が複雑だ』という悪意の噂が流されたことだ。もちろん、私はこんな噂を気にはしなかった。しかし私が気にしなくても女性のほうが私を独占しようとして自ら噂を流していることが多かった。多くの女性ファンは、『私の彼氏は大木金太郎』と勝手に言い歩いてしまうのだ」と述べるから、「おいおい、本当かよ?」と思ってしまいました。わたしの中の印象では、著者は「禿げ頭のオヤジ・レスラー」でしたから。でも、確かに若くて髪の毛があった頃の著者の写真を見ると、かなりのハンサムですので女性にモテたのかもしれませんね。

1960年、期待の大型新人として馬場正平と猪木寛至が日本プロレスに入団します。後のアントニオ猪木です。ともに著者の後輩ということになりますが、特に猪木とは同室ということもあり、仲良くなりました。著者は述べます。

「猪木との思い出は本当に多い。彼は力道山道場に入門してから私と同じ部屋で生活した。彼が来てから私の分担が少なくなって楽になった。彼は炊事、洗濯には慣れていなかったが、私たちはお互いに役割を分担した。彼のあごは本当に印象的だった。韓国式表現で『しゃもじあご』と呼ぶ。『お前はボクサーじゃなくてよかったな。ボクサーだったらあごが何回もつぶれただろう』と冗談を言った。彼も『僕もそう思います』とニコッと素直そうに笑った。彼は私を本当の兄のように慕ってくれていたが、彼の心のなかはプロレスに対する野望で燃え上がっていた。猪木はいつも『先輩、僕は必ず世界レスリング界を席巻します』と常に情熱的に語っていた。サンドバッグを叩きながら、あるいはバーベルを持ち上げるたびに『世界チャンピオンになるぞ』『世界チャンピオン』とくり返し叫んでいた」

「力道山門下の四天王」では、著者は修業時代の猪木や馬場についてコメントしています。猪木については、「運動選手がもつべき身体的条件をすべて備えていた。背が高いと一般的に柔軟性が落ちるが猪木はそうではなかった。柔軟性、瞬発力、敏捷性、それにすごいパワーもあった」と述べています。前田日明や武藤敬司といった猪木の弟子たちは「猪木さんは運動神経はけっして良くなかった」などと述べ、ブログ『毒虎シュート夜話』で紹介した本で対談したザ・グレート・カブキやタイガー戸口なども「猪木はドン臭かった」などとコキおろしていますが、戸口の師匠である大木の見方は違ったようですね。また、著者は「猪木はボディスラムとパワースラムを駆使した。しかしこれはレスラーにとっては基本技にすぎない。猪木は相手の両足を握って反動で持ち上げて投げる技も上手だった。だが、これらの技は相手に瞬間的な衝撃を与えることができるが完全に制圧することはできない。先生と一緒に猪木が考え出した技はコブラツイストだった。相手を前にして左脚を相手の左脚にかけ、左腕を相手の右腕にかけながら相手の脇を押さえ腰を横にねじらせた後、腕を後ろに折り曲げる技術である」と述べています。

その猪木のデビュー戦の相手は著者でした。

著者は当時を振り返って、「猪木との初対決は試合というより男たちの闘魂を先生がテストすることが目的だった。だから激情、興奮、凶暴といった言葉で表現されるプロレスの試合とは異なった展開だった。私は力を消耗するボディプレスは使わなかった。着実に正攻法でチャンスを狙った。次第に猪木の弱点が見えてきた。猪木の気力、体力が限界にきていることを感じた。私は彼の体を押さえつけた。同時に腕を逆に極めると、彼は『参った』と小声でつぶやいた。7分6秒で私が勝利した。マットから起き上がった猪木は頭を左右に振った。私も樋口との初試合で負けたとき、どんなに落胆しただろうか? 彼の気持ちがわかるような気がした。われわれは同時にロッカールームに入った。猪木は一言も口をきかなかった。私は彼に近づいて『よくやった』と手を差し出すと、ニコッと笑った」と述べています。

著者と猪木が初対戦した同じ会場で、もう1人の伝説的なプロレスラーがデビュー戦を行いました。田中米太郎を相手に勝利を飾った身長209センチのジャイアント馬場です。馬場は著者よりも9歳年下でしたが、著者は「身長の大きい人は情のある人間だという。馬場も同じだった。馬場はとてもやさしかった。私は彼が怒るのをほとんど見たことがない。しかしリングでは違った。冷酷非情なプロレスラーに変身した。彼は身長の高さを利用したテクニックを多く使った。16文キックが代表的だ。ロープに押しつけて反動で跳ね返ってくる相手を大きな足でキックするところから命名された技術である。ランニングネックブリーカー・ドロップ、ジャイアント・チョップ、32文ロケット砲、ヤシの実割りなど、1つ1つが芸術的といってよいすばらしい技だった。巨人のような彼がリングの上でさまざまな技を披露すると、熱狂しないファンはいなかった」と述べています。馬場の魅力を最大限に表現している感じですが、著者の人間性もわかりますね。

馬場はもともとプロ野球の投手でしたが、風呂場で転倒して腕を折る大怪我をし、それがもとで引退しました。著者はプロレスラーとしての馬場を絶賛しながらも、「気になるのは腕の負傷だった。馬場は折れた腕をちゃんと治療しなかったため、骨がそのまま固まり腕を伸ばすことができなかった。いくら馬場の背が高くても、腕を自由に使えないのでは技術習得に障害になることは明らかだった。しかし馬場はアメリカ人と比べても稀な巨人ではないか。先生は将来、馬場がプロレス界を担う男になることを疑わなかった」と述べ、さらに「たとえ、片方の腕が自由ではなかったにせよ、馬場のレスリングに対する情熱はすごかった。恐怖の16文キック。先生は馬場にさらに空手チョップを伝授した。馬場は猛威を振るった。彼の登場は猪木とともに、私にとってもう1人のライバルが現れたことを意味した」と述べるのでした。ちなみに、著者、ジャイアント馬場、アントニオ猪木、マンモス鈴木の4人は「力道山道場の四天王」と呼ばれるようになりました。その後、鈴木が脱落して、馬場・猪木・大木が「力道山道場の三羽烏」となったのです。

馬場と猪木については、第三章「絶頂~変転」の「恩師なきあとの日本プロレスの再生」の新生日本プロレスのハイライト、馬場、猪木との対戦」で、著者は「リングの上では敵だったが、ロッカーで顔を合わせた私たちは仲のいい先輩後輩だった。馬場は『先輩、すごく頭が痛いですよ、リングでどんなに我慢をしたかわかりますか! 次はどうかお手柔らかにお願いしますよ』と冗談を言った。敗者の私を労う言葉は少しもなかった。私は『今度はお前の額にタンコブを数十個つけてやるぞ』と心のなかでつぶやいた。ショーマンシップの強かった猪木は、私の頭突きを一発くらうと、痛くてどうしようもないと派手なジャスチャーをした。頭突き1回で大げさにリングの外に落ちたことも一度や二度ではなかった。彼は試合前に『先輩、今日だけは頭突きはやめてください』と哀願したりした。ところが、リングに上がると猪木は逆に容赦なく私を攻撃してきた」と述べています。

本書には、馬場や猪木といったライバルたちだけでなく、恩師である力道山についても多くが語られています。プロレスの英雄となり、また実業の世界でも成功を収めた力道山には各方面から寄付の要求が殺到しました。力道山は社会奉仕団体にはある程度の寄付をしたものの、ヤクザたちは相手にしなかったそうです。ヤクザたちは力道山のビジネスを虎視眈々と狙っており、力道山とヤクザたちとの間には薄氷を履むような緊張関係が生じていたとして、著者は「マスコミは『力道山は暴力の化身』『力道山が暴行で警察の取り調べを受けた』といった記事や、『力道山は粗暴で、感情の起伏が激しく、機嫌が悪いと飲食店での暴力沙汰は日常的だった』といったマイナス・イメージを増幅させるような記事ばかりを書いた。しかし私は断言できる。先生は口が悪く、血の気の多い性格ではあるが、言いがかりをつけたり、先に暴力を振るったことは一度もなかった。先生が暴力を振るったとするならば相手側が執拗に絡んで、やむなく正当防衛的に暴力を振るったと考えて間違いない」と述べています。

わたしは、力道山という男はヤクザとズブズブの関係で、酒癖が悪くて暴力沙汰も日常茶飯事だったと思っていましたので、著者の述懐は少々意外でした。儒教精神の強い韓国人として、著者が師である力道山を悪く言わずに美化している可能性は大いになるとは思いますが、著者は「ケンカ相手はヤクザだけではなかった。売名行為で因縁をつける、ちょっと体格のよい男たちも多かった。トラブルを避けようと先生が無条件に謝ったりすれば、相手は『力道山を謝らせた』と自慢して触れ歩くに違いない。それが彼らの目的だ。そのなかには『力道山を殺してやる』と公然と言っていた人間も多い、先生を刺し殺して服役、約10年も苦労して出所すれば、『力道山を殺した男』というハクがつくからだ」とも述べるのでした。ここで、わたしは「伝説のヤクザ」と呼ばれた花形敬のことを連想しました。彼は力道山も恐れた男として有名ですが、意外と著者の言う「売名行為で因縁をつける、ちょっと体格のよい男」で、トラブルを避けようとした力道山が謝ったのを「力道山を謝らせた」と自慢された可能性はないでしょうか?

力道山は1963年の12月に亡くなりましたが、その年の9月、「おい、大木、今晩俺と一杯やろう」と言って、銀座の高級クラブ「姫」に誘ってくれたそうです。大木をアメリカ武者修行にやるための壮行会のつもりだったようですが、生まれて初めて恩師から飲みにつれて行った著者は戸惑うばかりで、「私は先生が注いでくれるビールを飲むことができなかった。先生の前で酒を飲むこと自体が礼儀に反すると思っていたからだ。両親や目上の人の前で酒を飲むことは儒教精神にはない。飲んでよい場合でも目上の人と正面からは向かい合わず横を向いて飲むのが礼儀だった。私は神様のような存在の力道山先生の前で酒を飲むことなど想像したこともなかった。注いでもらったビールはテーブルの下のごみ入れに捨てた」と述懐しています。

その後、著者はアメリカに出発する当日、旅立ちの挨拶をするために力道山を訪ねました。力道山は「一所懸命、最善を尽くせ」と激励してくれたそうです。「闘魂を胸に抱いて試合に臨め」という言葉も忘れませんでした。そして力道山は著者の手に熱いドル札の束を握らせながら「この金は酒や女には使うな。たっぷり肉を食え」と注意したそうです。その言葉を聞いた著者は涙があふれ出そうで、「必ずチャンピオンベルトをもって帰ります」と挨拶しましたが、力道山は「ベルトを手にできなければ帰ってくるな、わかったな」と言って著者の肩を叩いたといいます。このあたりは感動的ではあるのですが、プロレスをショービジネスではなく真剣勝負の格闘技として描いており、韓国の新聞用に語られた美談ではないかという気もしました。

その力道山の死は、アメリカ修行中だった著者に多大なショックを与えました。「理解できない、受け入れられない現実」として、著者は以下のように書いています。

「私は先生が亡くなったという現実を受け入れることができなかった。先生は以前にもナイフで刺されたことがいく度もある。今度にかぎって死亡するなんて信じられるか? 私は突然の先生の死について疑問をもった。先生は、数え年17歳のとき単身で故郷の咸鏡道を離れ、関釜連絡船に乗って日本の地を踏んだ。相撲とレスリングをしながら、あらゆる苦労と迫害の末に、ようやく日本最高の英雄になった人ではないか? 先生の死にはなにか陰謀が潜んでいるかもしれないという気がした。正直、現在でも先生の死をそのまま受け入れることができない。いまでも先生の死は私の人生のなかで最大のミステリーであり、疑問として残っている」

確かに力道山の死に関しては謎が多いです。著者は、「手術後医師の特別な指示があるまでは、水と炭酸飲料を絶対に飲んではいけない。ところが先生は炭酸飲料を飲んだという話を聞いた。禁止されている炭酸飲料を飲んだことが腹膜炎を誘発した直接的なゲインだという」と書いています。この話は有名で、わたしも聞いたり、本で読みました。しかし、著者は「先生に炭酸飲料を渡したのはだれなのか? 弟子であるアントニオ猪木が炭酸飲料を直接手渡した人物として疑われたりもした。術後に喉の渇きを感じた先生が猪木に『喉が渇いた。サイダーをくれ』といったので、猪木はうっかり渡したというのだ。先生の言われたことにだれが逆らえるだろう。私がもしその場にいても渡したはずだ。しかし猪木は無責任なこの噂を悔しがった。彼は決して渡していないと否定した。病室にいた妻の田中敬子さんも渡していなかった。だれも渡していないとなれば、先生自ら起き上がって飲んだというのだろうか。先生も医師に『炭酸飲料は飲んでいない』と言っていたという」と述べています。

「朝鮮半島情勢と絡んだ陰謀説」として、著者は「力道山先生の死因をめぐる疑惑は時が経つにつれて大きくなった。マスコミは特ダネ競争で『力道山死亡ミステリー』を書きなぐった。そのなかに『陰謀説』があった。その1つが民族問題である、先生は民族統一問題に対して日増しに関心を深めていた。1963年1月には韓国を極秘に訪問したあと、金日成主席に親書と高級外車を贈ったりした。先生は祖国統一を望む民族主義者へと変身していった。実際に先生は南北共同のプロレス大会をソウルと平壌で開催しようとした。また、1964年東京オリンピックに出場する北朝鮮選手団の警備を提供することも計画していた。こうした急激な南北和解や統一機運が生まれることに不安を感じた日本国内の目に見えない勢力が、先生を暴力的に排除したという見方だ。在日朝鮮人だという事実を徹底して隠したまま、日本人として英雄の座にのし上がった先生が、祖国愛に目ざめて具体的な行動をとりはじめようとした矢先に急死を遂げたのである。南北和解を望まない米CIAが日本の地下勢力と組んで、何者かに殺人を依頼したという説もある、国際情勢と絡ませた見方である」とも述べます。これも映画になりそうな話ですね。

本書の最後では、「力道山先生に会いたい」として、著者は「私はもう一度生まれても力道山先生の弟子になってレスリングをするだろう。そして、先生と一緒に堂々と韓国人として日本ファンの前に立ちたい。日本で国籍を隠して生きるしかなかった先生と一緒にタッグマッチに出場し、世界を制覇したい。そして、もう少し日韓の友情を築くために力を捧げたい。人間はいちばん苦労したときが記憶に残るようだ。1956年、密航して日本警察の検問で捕まり収容者生活をしたとき、1958年、先生の弟子になって厳しい訓練をしたときはいまも記憶に新しい。そして、世界チャンピオンになって受けた韓国人と日本人の愛、私の頭突き一発で笑ったり泣いたりしたファンたちに本当に感謝する」と述べます。

そして、著者は「渋谷のリキ・スポーツパレスでの思い出、力道山道場で世界チャンピオンを夢見ていた同僚にもすごく会いたい。あの世に去ったジャイアント馬場、マンモス鈴木、吉村道明先輩、私と激しい試合を繰り広げた鉄人ルー・テーズ、先生に会って南北統一の夢を話し合いたい。彼らと会って男泣きしたい。最後に、力道山先生にもう一度会いたい。先生から受けた愛の鞭も懐かしい。もう一度生まれ変わっても先生の弟子でありたい。勝つも負けるも道は1つ。勝っても負けても頭突き一筋の人生だ。『玄界灘を渡ってきたからには、死ぬ気で練習しろ』と怒鳴っていた先生の声がいまも私の耳元に響く」と述べるのでした。

本書の元になった連載が終了したのが2006年9月29日でしたが、その直後の同年10月26日に著者は77歳で亡くなりました。アマゾンのレビューで「まるで宮本武蔵が五輪書を書き終えて細川の殿様に献上してから亡くなったのとかぶってしまいます」というものがありましたが、まさに同感です。本当は、ルー・テーズとの謎のセメントマッチ、大山倍達への挑戦の背景、二代目「力道山」襲名の真相なども知りたかったですが、著者は語ってくれませんでした。韓国プロレスの英雄として君臨した著者は朴正熙大統領の厚い支援を受け、ソウル市内に建設した「金一記念体育館」を贈られたほどでした。しかし、朴正熙の死後に大統領に就任した全斗煥は大のプロレス嫌いで、著者は無視されたばかりか「金一記念体育館」も国家から没収されたそうです。韓国プロレスの英雄であった著者は不遇のまま波瀾に富んだ人生を終えたのでした。

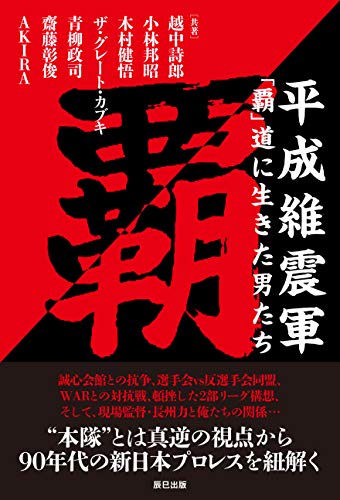

ヤフー・ニュースより

ヤフー・ニュースより

さて、不思議なことがあります。わたしは本書を6月14日に読み終えたのですが、ちょうどその日に産経新聞が「【外信コラム】韓国プロレス界のスター『大木金太郎』 国立墓地に」という記事を配信したのです。まさに「シンクロニシティ」と呼ぶべきその記事には、「昔、日韓を舞台に活躍した韓国プロレス界のスター大木金太郎ことキム・イル(1929~2006年)の名前が久しぶりに韓国のマスコミに出ていた。スポーツを通じた国家功労者としてこのほど国立墓地に安置されたという。彼は韓国プロレス界の草分けで、1960~70年代を中心に韓国では日本人プロレスラーをやっつける役を演じ韓国人を熱狂させた。戦後の日本で米国人レスラーと対決し日本人を熱狂させた力道山と似た役割の国民的英雄だった」と書かれていました。

さらに記事には、「50年代末、日本に密航して力道山に弟子入りし日本では『大木金太郎』のリングネームで知られた。ジャイアント馬場やアントニオ猪木と同じ時代に活躍し、韓国人のケンカ作法(?)である“頭突き”を得意技にし人気があった。引退後は商売に失敗するなど尾羽打ち枯らし、晩年は高血圧など満身創痍で長く入院していた。そのころ病院で昔話を聞いたことがあるが開口一番、日本語で『サンケイスポーツにはずいぶんお世話になりました』と喜んでくれた。密航者なのに受け入れられ、日韓双方でスターになれた人生を振り返り『みんな日本のおかげですよ』といっていた。手土産に日本の週刊誌を何冊か持っていったのだが、これにもうれしそうだったことを今も覚えている。(黒田勝弘)」と書かれていました。わたしは、この記事を読み、最後まで感謝の心を忘れなかった著者の人生を思いました。そして、同じくプロレスで活躍したヒーローの生涯を振り返ったブログ『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』、ブログ『永遠の最強王者 ジャンボ鶴田』で紹介した本を思い浮かべました。故人の人生を書くことは最高の供養になるでしょうが、それを読むこともまた供養になることに気づきました。偉大なる「パッチギ王」大木金太郎ことキム・イルの御冥福を心よりお祈りいたします。

2020年6月22日 一条真也拝

本書の帯

本書の帯

本書の帯の裏

本書の帯の裏 ヤフー・ニュースより

ヤフー・ニュースより

父と、マスクを外して

父と、マスクを外して