一条真也です。

沖縄に来ています。26日の夜、浦添のシネコンでこの日から公開された「ゴジラ✕コング 新たなる帝国」を観ました。IMAX上映で、映像も音響もド迫力でした。20時20分からの最終回でしたが、ほぼ満員で驚きました。ブログ「ゴジラvsコング」で紹介した怪獣映画の続編ですが、物語が意外な展開の連続で最高に面白かった!

ヤフーの「解説」には、こう書かれています。

「ゴジラとキングコングの二大怪獣が対決する『ゴジラvsコング』の続編。ゴジラとキングコングが再び激突したことで、それぞれがテリトリーにする地上世界と地下空洞の世界が交錯し、新たな脅威が出現する。監督のアダム・ウィンガード、アイリーン役のレベッカ・ホール、バーニー役のブライアン・タイリー・ヘンリー、ジア役のケイリー・ホトルら、前作のスタッフとキャストが顔をそろえるほか、『アイム・ユア・マン 恋人はアンドロイド』などのダン・スティーヴンスらが新たに出演する」

ヤフーの「あらすじ」は、以下の通りです。

「巨大生物の調査研究を行う未確認生物特務機関『モナーク』が、異常なシグナルを察知する。モナークが警戒を強める中、かつて激闘を繰り広げたゴジラとキングコングが現れ、再び戦いを繰り広げる。さらにゴジラとキングコングそれぞれがテリトリーにする地上世界と地下空洞の世界が交錯し、新たな脅威が出現する」

前作となる「ゴジラvsコング」は、ブログ「ゴジラ キング・オブ・モンスターズ」で紹介した怪獣映画に続く“モンスター・ヴァース”シリーズ第4弾となるアクションアドベンチャーでした。モンスターの戦いで甚大な被害を受けた地球にゴジラが再び出現し、人類はキングコングに戦わせようとします。モンスターたちの戦いの後、特務機関モナークが巨大怪獣(タイタン)の故郷(ルーツ)の手掛かりを探る中、深海からゴジラが再び現れる。世界の危機を前にゴジラが暴れまわる原因を見いだせない人類は、キングコングを髑髏島(スカルアイランド)から連れ出し、ゴジラと対決させようとするのでした。

ブログ「沖縄でIMAXを観る」で紹介したように、「ユナイテッド・シネマPARCO CITY浦添」のIMAXで観たのですが、ブログ「デューン2を札幌のIMAXで再鑑賞しました」で紹介した3月18日夜以来の体験でした。札幌ではブログ「デューン 砂の惑星PART2」で紹介したSF大作映画の再鑑賞でしたが、大いに感動しました。しかし、この日の沖縄での「ゴジラ×コング 新たなる帝国」のIMAX体験の感動はそれを上回るものでした。というのも「デューン2」はわりと静かな物語ですが、「ゴジラ✕コング 新たなる帝国」は二大怪獣をはじめとした大怪獣たちが大暴れするのですから、迫力満点もいいところでした。ゴジラとコングのリアルな咆哮が今も耳に残っています。今夜の夢に出てきそうです!

タイトルにあるゴジラとコングだけでなく、(予告編に登場するのでネタバレにはならないと思いますが)日本が誇る怪獣モスラ、それにコングの闇バージョンみたいな邪悪な巨大猿のスカーキング、彼が操っている氷河期を呼び込むほどの冷凍怪獣シモ。その他にも地底世界にうごめく見たこともない怪獣たちが登場。ゴジラとコングの二大怪獣が初遭遇したときのインパクトはハンパなかったですね。ゴジラがコングにブレーンバスターを決めるシーンは、円谷プロの往年の珍番組「ウルトラ・ファイト」を思い出しました。ブレーンバスターはプロレス技ですが、プロレスといえばコングの宿敵スカーキングがチェーンを振り回すところは、ブルーザー・ブロディ(そういえば、彼のニックネームは「キングコング」でした!)を連想させました。ゴジラ&コングとスカーキング&シモが闘うのはタッグマッチそのもの。だって、助っ人を呼んで2対2で闘うなんて、プロレス以外ありえないですよ。きっと、監督が大のプロレス・ファンなのではないでしょうか?

興味深かったのは、放射能を吐くゴジラが「火」のメタファーなら、冷凍怪獣のシモは「水」のメタファーだということです。両雄は激戦を繰り広げますが、それは「火」と「水」がぶつかり合って「火水(かみ)」を出現させる「産霊(むすび)」のようでした。そして、その産霊を実現するコングが「人間」のメタファーとなっているところも興味深かったです。この映画、思っていたよりも神話的かつ宗教的でしたね。「ゴジラ×コング 新たなる帝国」に出てくる多くのニューフェイスの中でも、最高殊勲怪獣はミニ・コングでしょう。とてもキュートで、かつて東宝の「ゴジラの息子」(1967年)に登場したミニラを上回る存在感でした。今後の活躍が楽しみですね!

この映画には、世界中の観光地も続々と登場します。イタリアのローマでは、ゴジラがコロッセオで眠りこけます。目覚めたゴジラはフランスのパリを攻撃します。他にもブラジルのサンパウロやジブラルタルなど、魅力的な観光スポットが次々にIMAXのスクリーンに映し出され、円安でなかなか海外旅行に行きにくくなった日本人観客たちを激しく悶えさせます。極めつけは、わたしが最も行きたいエジプトのカイロに極まります。ここに出現したコング、ゴジラ、モスラの三大怪獣がスフィンクスを取り囲んで対峙する場面にはゾクゾクしました。また、ゴジラがピラミッドを片っ端から破壊しまくるのもコーフンしましたね!

しかし、最高に魅力的な場所は、やはりコングが棲む地下世界です。わたしの大好きなジュール・ヴェルヌの『地底探検』やコナン・ドイルの『失われた世界』がアップデート&パワーアップしたような幻想的な怪獣たちの王国は、かつての怪獣少年を狂喜させてくれました。小学生の頃は夏休みのたびに「東宝チャンピオンまつり」のゴジラ映画を欠かさず観ていたわたしも、来月には61歳になります。老いを感じる今日この頃ですが、久々に400gのステーキを平らげた夜、この最高にエキサイティングな作品をIMAXで観ることができて本当に良かったです!

最高のIMAX体験でした!

2024年4月27日 一条真也拝

「88」の赤身ステーキ400gを食す!

「88」の赤身ステーキ400gを食す!

「

「

見送ってくれた「

見送ってくれた「

勇海号の上で風を感じました

勇海号の上で風を感じました 少し揺れが収まったかな?

少し揺れが収まったかな?

献酒の儀を行いました

献酒の儀を行いました 海に向かって祈りを捧げました

海に向かって祈りを捧げました

献骨の儀のようす

献骨の儀のようす

生花リースを高く掲げました

生花リースを高く掲げました

わたしが挨拶をしました

わたしが挨拶をしました 世界中の海はつながっている!

世界中の海はつながっている! 故人様は幸せです!

故人様は幸せです!

しばし物思いに耽りました

しばし物思いに耽りました 海の空気を吸い込みました

海の空気を吸い込みました 次第に晴れてきました

次第に晴れてきました

船を迎えてくれた「むかえびと」

船を迎えてくれた「むかえびと」 「

「

合同慰霊祭の祭壇

合同慰霊祭の祭壇 「祈」の文字が浮かび上がる

「祈」の文字が浮かび上がる

わたしも参加しました

わたしも参加しました

新城部長の「追悼の言葉」を聴く

新城部長の「追悼の言葉」を聴く まず、わたしが献灯しました

まず、わたしが献灯しました 心をこめて祈りました

心をこめて祈りました 主催者挨拶をさせていただきました

主催者挨拶をさせていただきました 沖縄の海は世界中の海とつながっています!

沖縄の海は世界中の海とつながっています! 故人の魂は

故人の魂は 合同慰霊祭が無事に終了しました

合同慰霊祭が無事に終了しました 最後に一礼しました

最後に一礼しました

ロビーには多くの

ロビーには多くの

ブックレット・コーナー

ブックレット・コーナー

久々の竣工式です

久々の竣工式です 榊原

榊原 神酒をいただきました

神酒をいただきました

宮里について話しました

宮里について話しました

安田淳夫さんと再会しました!

安田淳夫さんと再会しました! オールフリーとオリオン生で乾杯!

オールフリーとオリオン生で乾杯!

美味しかったです!

美味しかったです!

こちらも美味しかったです!

こちらも美味しかったです!

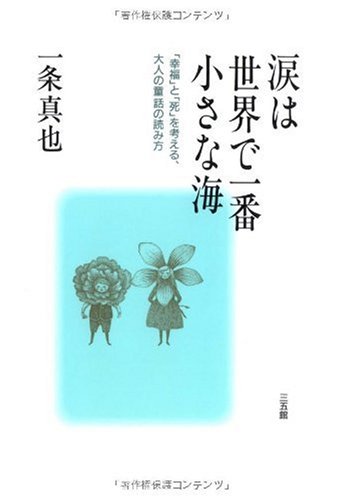

『

『

『

『

ANAラウンジにて

ANAラウンジにて

今日は空いていたので窓際に・・・

今日は空いていたので窓際に・・・ やっぱり、マスクを着けました

やっぱり、マスクを着けました ANA1209便、飛び立つ!

ANA1209便、飛び立つ! 機内から見た福岡の街

機内から見た福岡の街

まずはランチをいただきました

まずはランチをいただきました 機内では、読書しました

機内では、読書しました