一条真也です。

『丹波哲郎 見事な生涯』野村進著(講談社)を紹介いたします。「霊界の宣伝マン」と呼ばれた俳優・丹波哲郎の評伝ですが、素晴らしい名著です。著者は、1956年東京生まれ。ノンフィクションライター。拓殖大学国際学部教授。在日コリアンの世界を描いた『コリアン世界の旅』で大宅壮一ノンフィクション賞と講談社ノンフィクション賞をダブル受賞。『アジア 新しい物語』でアジア・太平洋賞受賞。ほかに日本の老舗企業を取材した『千年、働いてきました』や、重度認知症の世界をルポした『解放老人』、『救急精神病棟』、『出雲世界紀行――生きているアジア、神々の祝祭』など著書多数。

本書の帯

本書のカバー表紙には若き日の丹波哲郎の上半身の写真が使われ、帯には「死は待ち遠しい」「超人気俳優はなぜ『あの世』『霊界』に惹かれたのか」「死後の世界、生きることの意味を考え抜き、愛情と人望に溢れた84年の生涯を、渾身の取材で解き明かす」と書かれています。

本書の帯の裏

帯の裏には、「本書の取材に応じていただいた方々」として、仲代達矢「最高の先輩、僕の中ではナンバーワンの人」、西田敏行「子どもの心を劣化させず、最後の最後まで自分の中に宿している」、岩下志麻「ご本人が霊的なものをすごく感じていて、ただ、時代が早すぎたのよね」、森田健作「丹波さんが存在したのは、ああいう演技ができるからこそなんだ」、里見浩太朗「ものすごく助けてくれた・・・・・・いつも包み込んでくれていたんだなぁ」、江原啓之「激励の言葉が、ありがたく心強かった。大恩人」と書かれています。

アマゾンの内容紹介には、次のように書かれています。

「人間、死ぬとなぁ、魂がぐぅーっと浮き上がっていくんだよ。それで、どんどんどんどん上昇していく。ところが、天井でぶつかって、一度反転するんだ。すると、ベッドの上には自分の骸がある」「やがて、かなたに小さな光が見えてくる。その光に向かって、どんどんどんどん走っていく。どんどんどんどん走っていく。でも、息切れしないんだ。なぜか?・・・・・・死んでるから」

大俳優・丹波哲郎は「霊界の宣伝マン」を自称し、映画撮影の合間には、西田敏行ら共演者をつかまえて「あの世」について語りつづけた。中年期以降、霊界研究に入れ込み、ついに『大霊界』という映画を制作するほど「死後の世界」に没頭した。

「死ぬってのはなぁ、隣町に引っ越していくようなことなんだ。死ぬことをいつも考えていないと、人間、ちゃんとした仕事はできないぞ。おまえも、いつでも死ぬ覚悟、死ぬ準備をしといたほうが、自分も楽だろう」――丹波は1922年(大正11年)、都内の資産家の家に生まれ、中央大学に進んだ。同世代の多くが戦地に送られ、生死の極限に立たされているとき、奇跡的に前線への出征を逃れ、内地で終戦を迎える。その理由は、激しい吃音だった。

終戦後、俳優を志した丹波は、舞台俳優を経て映画デビューし、さらに鬼才・深作欣二らと組んでテレビドラマに進出して大成功を収めた。高度成長期の東京をジェームス・ボンドが縦横に駆け抜ける1967年の映画『007は二度死ぬ』で日本の秘密組織トップ「タイガー・タナカ」を演じ、「日本を代表する国際俳優」と目されるようになる。テレビドラマ「キイハンター」、「Gメン‘75」で土曜午後9時の「顔」となり、抜群の存在感で「太陽にほえろ!」の石原裕次郎のライバルと目された。『日本沈没』『砂の器』『八甲田山』『人間革命』など大作映画にも主役級として次々出演し、出演者リストの最後に名前が登場する「留めのスター」と言われた。

その丹波が、なぜそれほど霊界と死後の世界に夢中になったのか。数々の名作ノンフィクションを発表してきた筆者が、5年以上に及ぶ取材をかけてその秘密に挑む。丹波哲郎が抱えた、誰にも言えない「闇」とはなんだったのか。若かりし頃に書かれた熱烈な手紙の数々。そして、終生背負った「原罪」――。「死は待ち遠しい」と言いつづけ、「霊界」「あの世」の素晴らしさを説きつづけた大俳優の到達した境地を解き明かすことで、生きること、そして人生を閉じることについて洞察する、最上の評伝文学。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

プロローグ

第1章 坊や猿

第2章 第三の男

第3章 救いの神

第4章 007

第5章 智恵子抄

第6章 ボスとファミリー

第7章 人間革命

第8章 留めのスター

第9章 宿命の少女

第10章 死は「永遠の生」である

第11章 大霊界

第12章 不倫と純愛

第13章 死んだら驚いた

第14章 天国の駅

エピローグ

プロローグの「魂は生きつづける」では、2006年(平成18年)9月30日に東京の青山葬儀所で行われた丹波哲郎の告別式の様子が、以下のように書かれています。

「黒柳徹子に続いて、映画界の後輩にあたる西田が、丹波の遺影に正対して弔辞を述べる。『丹波さん・・・・・・、先年、私が心筋梗塞で死のふちに立ったときに・・・・・・まだ「面会謝絶」の札を下げて病室で養生しておりましたときに、廊下をずかずかと歩いてこられる足音がしました』唐突に、西田が丹波のものまねを始める。『ああ、大丈夫だ、大丈夫だ! オレ、知ってるんだ、大丈夫なんだよ、平気なんだよ!』本人そっくりの声色に、笑い声が小波のように会場全体に広がる」

やがて丹波は、偶然にも同じ病院の、西田が入っていた個室に移り、84歳の生涯を終えました。西田は「あなたは、『死んでも隣町に行くようなものだ』とおっしゃっていたのですから、もう帰ってこられて、そこの棺のそばに立っておられるんじゃないですかねぇ。こうしてお経を聞きながら・・・・・・。あなたには、自由で豊かな心を与えていただきました」と述べ、弔辞の最後に、西田は万感の思いをこめて、「丹波さん・・・・・・、お見事な生涯でございました!」と呼びかけたのです。

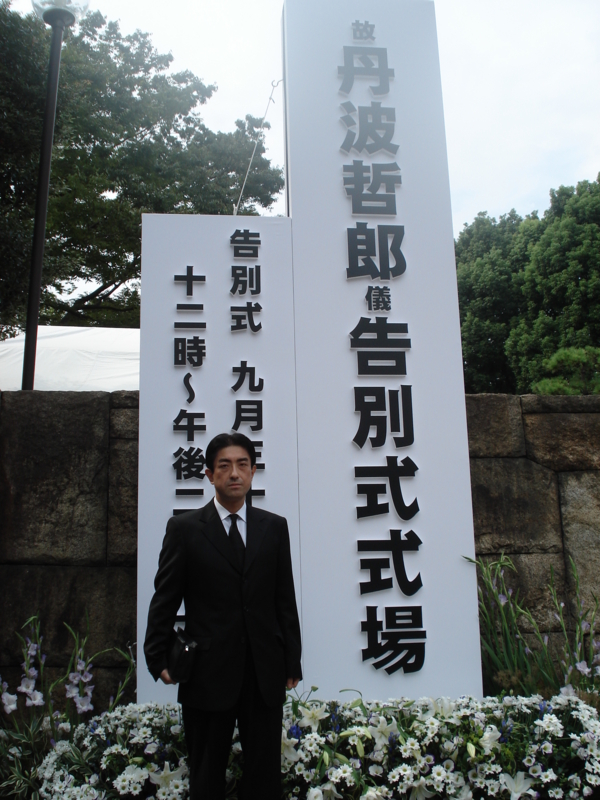

丹波哲郎氏の告別式会場の前で

わたしは、この告別式に参列していました。弔辞で黒柳徹子氏が「あなたの最も偉大な功績は、死は怖くないと人々に説いたこと」と述べた言葉も、西田氏の「お見事な生涯でございました!」という言葉もこの耳で聞き、とても感動しました。わたしは、故人とは15年来の親交があったのです。わが社の「大葬祭博」というイベントで何度も講演をお願いしましたし、わたしがプランナー時代には映画「大霊界2」の企画会議にも参加させていただきました。

『ロマンティック・デス』(国書刊行会)

何よりも故人との御縁で忘れられないのは、1991年に上梓した拙著『ロマンティック・デス』(国書刊行会)を読まれた故人から連絡をいただき、新宿の中華料理店で会食する機会を得たことです。そのとき、「こういう本を書くことによって人々の死の不安を取り除いてやることは素晴らしいことだ。でも、いつかは執筆だけではなく、大勢の人の前で直接話をしなくてはいけない。自分が演説の仕方を教えてあげよう」と言われたのです。

生前の丹波哲郎氏と

その後、新都庁近くにあった丹波オフィスを十数回訪れ、わたしは発声法をはじめとしたスピーチのレッスンを、天下の丹波哲郎から無料で受けたのです。現在のわたしは、講演や大学での講義などで、数百人の人々を前に話をしています。会社での朝礼、会議、訓示、訓話なども含めれば、ほぼ毎日、わたしはスピーチをしています。これは、本当に丹波さんのおかげです。心から感謝しています。大恩人です。本書の帯の裏に、霊能者の江原啓之氏が故人について語った「激励の言葉が、ありがたく心強かった。大恩人」という言葉はそのままわたしの想いでもあります。レッスン後の「霊界よもやま話」も楽しい時間でした。

故人の告別式について、著者は「丹波の葬儀には、通夜と告別式を併せて2000名を超える人々が参列した。生前の丹波のリクエストで『月の砂漠』の寂しげなメロディーが、繰り返し流されている。丹波の代名詞ともいえる黒のソフト帽が、棺に収められた。遺体は、強い香りを放つ、白い百合の花に覆われた。斎場をあとにする霊柩車には、『ボス、ありがとう!』『お疲れさま!』『丹波哲郎、ニッポンいち!』の声が降りそそいだ。奇妙なことに、美輪明宏や江原啓之をはじめとする何人もの霊能者が、別々の時刻に弔問したのに、まったく同一の光景を見たと証言している。祭壇の中央に置かれた棺の上に、丹波が長い足を組んで腰掛け、さも満足げにほほえんでいたというのである」と書いています。

プロローグの「『子どもの心』を持った人」では、丹波哲郎が霊界映画をどうしても作りたかったのは、その戦争体験ゆえではないかと西田敏行は直感したと書かれています。西田の養父も“復員兵”でした。シベリアに抑留され、肩には銃弾の貫通した傷跡がありました。実父を5歳で亡くした西田は、実母が再婚したため、母の姉夫婦に養子として引き取られていました。養父母は、心優しい人たちだったそうです。著者は、「西田の目に、養父の戦後の人生は余生同然に映った。西田を育てることで、戦争に加担した自分自身を慰めているようにも見えた。丹波にも、自分だけが戦争で生き残ったという慙愧の念があったのではないか。戦死していった戦友たちに、『死は決して終わりではなく、本当は始まりなんだ』と、何としても伝えたかったのではなかろうか・・・・・・。先の大戦に出征した者のうち最多の戦死者を出したのは、1921年(大正10年)から23年にかけて生まれた男子で、丹波はまさしくその世代に属する」と書いています。

第1章「坊や猿」の「盗み食いの代償」では、裕福な家庭に育った丹波少年が尋常小学校1年生のときに家政婦がしまっていた田舎まんじゅうを3歳の妹。継子と一緒に盗み食いしたところ、その田舎まんじゅうが運悪く傷んでいて赤痢になったことが紹介されています。そして幼い妹は命を失いました。還暦を過ぎてから、しきりに「霊界の宣伝マン」と自称するようになった丹波は、「腐った田舎まんじゅうを食って死にかけたとき、初めて“幽体離脱”をしたんだ」と公言しています。『オーラの運命』という著書では、「とにかく体がどんどん上昇していくんだ。顔は上を向いている。当然、天井が見えるはずなのに下が見えるんだ。ちょうど後頭部で、下にいる私自身を見ている感じだな。おまけに下だけじゃなく、見ようと思えば四方八方が見える。ちょっと、普通の人間の視覚の概念では説明がつかないだろう?」と書いています。このとき、意味不明の自分に向かって必死に自分の名を叫んでいる母の姿を、上空からながめていたといいます。

丹波は“霊感”や“霊能力”の有無を問われるたびに、自分には「これっぽっちもない」と全否定してきました。幽体離脱体験も、この尋常小学校1年のときと、84歳で死去する前年の二度だけと語っています。いずれにせよ、妹の死は丹波少年の心に暗い影を落とし、彼は「まさか、継子のほうが死ぬとは誰も思わなかっただろうな。きっと、オレが死んで継子が助かることを全員が望んでいたのだろう」とぼんやり思い、後年は「私は家族にも近所の人々にとっても、いてもいなくてもどうでもいい存在だったのだ。継子は私の身代わりになったのだ」と考えるようになったそうです。著者は、「直接の関連は不明だが、丹波は、少年期から青年期にかけて重い吃音に悩まされている。だから、俳優になろうなどとは夢にも思わなかった。少年時代の丹波を知る人々は、誰ひとりとして将来の大スターの誕生を予期していない」と書いています。

わたしにスピーチのレッスンをしてくれた大俳優が重い吃音に悩んでいたことは本人からお聞きしていました。非常に驚いたことを記憶しています。第2章「第三の男」の「天の配慮」では、著者は「丹波の吃音は、かなりの重症だった。自分の名前を言うときでさえ、『た、た、た・・・・・・』とドモる。何かしゃべろうとしても、すぐには声が出てこない。片足をあげ足の裏を地面に叩きつけ、地団駄を踏むようにして初めて言葉になった。吃音から回復できぬまま、丹波は中央大学在学中に学徒動員で兵隊にとられる。千葉県佐倉の歩兵部隊を経て、東京・立川の立川教導航空整備師団で終戦を迎えた」と書いています。佐倉時代は思い出したくもないぐらい、とにかくよく殴られたそうです。「このままでは殺されてしまう」と思った丹波は一計を案じ、殴られるたびに丸太ん棒が横転するように、わざと大げさに倒れ込んだそうです。身長175センチの長身の部下が派手に吹っ飛ぶのを見て、上官たちはあざ笑ったそうです。

立川時代の上官には、東京巨人軍(現・読売ジャイアンツ)のスター選手で、のちに九連覇を指揮する川上哲治がいました。25歳だった川上は典型的な下士官気質の持ち主で、部下たちに容赦なくビンタを張ったそうです。23歳の丹波も2度殴られたそうで、「あいつだけは今でも大嫌いだ」とずっと言っていたとか。上官からよく殴られた丹波ですが、結局、戦地には赴きませんでした。著者は、「丹波のように戦地での経験が皆無の兵隊は、同世代には珍しい。同い年の有名人には、『ゲゲゲの鬼太郎』で知られる漫画家の水木しげるや、『ダイエー』を創業し、日本最大のスーパーマーケット・チェーンに育てあげた中内功らがいる。水木は、ラバウル(現在のパプアニューギニア東部)で敵軍の爆撃を受けて片腕を失う瀕死の重傷を負った。中内も、フィリピン戦線の飢餓地獄から辛うじて生還している。終戦後29年間もフィリピンのジャングルに潜伏した小野田寛郎も、同じ1922年の生まれである」と書いています。

また、著者は以下のようにも書いています。

「丹波が最前線に送られなかったのは、皮肉にも吃音のおかげだった。こんな口ぶりでは軍令を発せられないし、昇官させても部隊を指揮するどころではない。軍の上層部に廃兵扱いされたと、丹波は70の坂を越してからようやく明かす。同僚だった学徒兵の大半は激戦地に送られ、多くが戦死している。丹波が沈黙を守ってきたのは、そのためだろう。1945年(昭和20年)8月15日に戦争が終わると、信じられないことが起きた。吃音がウソのように消えてしまったのだ。丹波は、天の配慮以外の何ものでもないとみなした。『つまり、霊界の宣伝マンとしての使命を全うするためには、途中で私が戦死しては困る。最前線に出ると死ぬ確率も高い。だが、吃音では部下に命令が下せないため、最前線に出すわけにはいかない。吃音は、私の生命を長らえさせるための手段だったに違いない。今はそう思っている』(『婦人公論』1997年7月号)客観的に見れば、軍国時代の苛烈な抑圧から解放されたことが、丹波の心身に好影響をもたらしたにちがいなかった」

「オレも役者なんだよ」では、戦後、俳優となった丹波が『殺人容疑者』(1952年)の主役でデビューし、『たそがれ酒場』(1955年)のヤクザ役で脚光を浴びたことが紹介されています。スタジオジブリ代表取締役議長の鈴木敏夫といえば、プロデューサーとして『もののけ姫』(1997年)や『千と千尋の神隠し』(2001年)を大ヒットさせた人物ですが、あらゆる映画の中で内田吐夢監督の『たそがれ酒場』がナンバーワンだといいます。そして、同作のDVDを何度も観返しては「丹波哲郎の、あのヤクザ役がいいよね」とほれ込んでいるそうです。著者は、「『殺人容疑者』も『たそがれ酒場』も、画面全体から漂うのは、むしろ1930年代から50年代の、フランス映画華やかなりしころの雰囲気に近い。逆に、丹波が同じギャングのキャラクターのまま、全盛期のフランス映画にそっくり移しかえられたとしても、違和感なく絵になるはずだ」と書いています。

『Gメン’75』の初代メンバーに選ばれた岡本富士太は、撮影のあいまに丹波とフランス映画の話題でひとしきり盛り上がったことがあるそうです。「丹波さん、フランス映画、お好きなんですか?」と訊くと、丹波は大きくうなずいたといいます。岡本は、丹波がとりわけジャン・ギャバンを贔屓にし、演技やセリフ回しを「盗んでいる」ことに気づきました。俳優・丹波哲郎について、著者は「その押し出しのよさといい、茫洋とした野太い存在感といい、うねるような抑揚をつけたセリフ回しといい、『フランス映画界の至宝』と言われた大スターが乗り移ったかのようだ。吃音を克服した丹波は、いつしか理想の俳優像を見出していた。岡本の目の前で、トレードマークの黒いソフト帽を指差して、にやりと笑った。『どうだ、ジャン・ギャバンより似合うだろう?』」と書いています。

第3章「救いの神」の「テレビの時代」では、丹波が、映画ではなくテレビで人気スターの座を不動のものにしたのは、1960年から1年半、連続ドラマ『トップ屋』の主人公に扮してからだということが紹介されます。37歳の遅咲きでした。著者は、「丹波は映画界の出身ながら、テレビで大スターになっていった初めての俳優だった。マスコミのインタビューやテレビ出演の依頼が殺到した。『トップ屋』を担当したフジテレビのディレクターで、まもなく映画監督になる五社英雄は、丹波人気のすさまじさに仰天している。『大阪へロケにいった時、丹波チャンと一緒にキタ(北新地)のバーへ行ったんですよ。ところが、酒をのんでいられないんだ。女の子がワーッと寄ってきて『わたしがのませる』『いや、わたしが・・・・・・』で、たいへんな騒ぎ。ほうほうのていで逃げ出しました』(『週刊読売』1960年6月26日号、括弧内は筆者)丹波は『マダムキラー』の異名をとる。トップ屋役でスクープを追い回してきた自分が、逆に本職のトップ屋たちから追い回される現実が、われながらおかしかった」と書いています。

第4章「007」の「捕虜と軍刀」では、丹波にまたとない好機がやって来たことが紹介されます。1966年(昭和41年)初め、007の新作『007は二度死ぬ』(1967年)の舞台が日本に決定したと発表されたのです。その4年前に始まった『007』シリーズは、1本平均300億円以上(当時)の興行収入をあげ、映画史上空前の人気を誇っていました。1964年の東京オリンピック開催から66年のビートルズ来日へと続く一連の国際的な大イベントに、日本のマスコミは色めき立っていました。著者は、「ショーン・コネリー演ずるジェームズ・ボンドを日本側で支える諜報機関トップの『タイガー・タナカ』役には、43歳の丹波が選ばれた。当初キャスティングされていた三船敏郎は、オファーを蹴った。その際の『国辱映画への出演はお断り』という言葉がひとり歩きをして、あとあとまで尾を引くことになる」と書いています。

第5章「智恵子抄」では、『007は二度死ぬ』の世界公開と同じ1967年に自他ともに認める丹波の代表作『智恵子抄』が生まれたことが紹介されます。丹波は、『智恵子抄』の原作者でもある高村光太郎を演じ、妻の智恵子は当時22歳になったばかりの岩下志麻が演じました。『Gメン’75』で部下役を務めた原田大二郎は、『智恵子抄』の丹波こそ「ベスト」とみなしているそうです。原田の見るところ、丹波には「映画という“絵”の中に『丹波哲郎』として存在しなかったら、オレの存在にどんな意味があるのか」といった信念めいたものがあったといいます。著者は、「丹波は長年、『智恵子抄』のような人間の本質を追求していく作品への出演を待ち望んでいたのに、来る役も来る役も、同工異曲の代わりばえのしないものばかり。次第に、俳優としての将来に自分の力のみではどうにもならない限界を感じ、新しい道を切り開いていく決意を固めたのだろう。そこから映画『大霊界』の自主制作へと足を踏み出していったにちがいないと、原田は推断した」と書いています。

第6章「ボスとファミリー」の「伝説のテレビドラマ」では、1960年代後半から80年代前半にかけての週末には、毎週土曜日の夜9時にテレビをつけると、丹波哲郎が画面に出てくるといった光景が全国で見られたと書かれています。丹波をリーダーとする警察ドラマ『キイハンター』の放映開始から、『Gメン’75』とその続編『Gメン’82』の放映終了までが、テレビ界における丹波の全盛期でした。15年ものあいだ、丹波は「土曜夜9時の男」と呼ばれたのです。これは、物凄いことであると思います。『キイハンター』は、千葉を中心とした、体当たりのアクション・シーンが売り物でした。千葉は生傷が絶えませんでしたが、毎回のように、走ってくる列車めがけてトンネルの上から飛び降りたり、走行中のオープンカーからセスナに乗り移ったりしました。スタントマンを使わない命がけのアクションは、のちのジャッキー・チェンやトム・クルーズに影響を与えたといわれます。

『キイハンター』の制作陣にも異色の顔ぶれが揃いました。ドラマの原案の一部は、のちに日本推理作家協会賞を受賞する都筑道夫らが執筆しました。監督陣には『仁義なき戦い』シリーズで名を馳せる深作欣二や、『鉄道員』の降旗康夫、『新幹線大爆破』の佐藤純彌らが名を連ねました。ゲスト俳優にも、『お葬式』や『マルサの女』の監督として一時代を築く伊丹十三や、世界的な演出家になる蜷川幸雄がいました。著者は、「時代感覚も鋭敏だった。1970年前後の『ベトナム戦争』『三億円事件』『大学紛争』といった出来事を取り入れ、激動する時代のなまなましい空気をドラマに吹き込んだ」と書いています。『Gメン’75』の最高視聴率32。2パーセントには及びませんが、20パーセント台を常時叩き出していた『キイハンター』が突如放映打ち切りになったのは、メイン・アクション担当の千葉真一が満身創痍で疲れ切っていたからです。辞退を申し出る千葉に、丹波は「おまえがそこまで言うならしょうがないな。おまえがいない『キイハンター』は成り立たないから、『キイハンター』は一度終わりにしよう」と答え、番組終了に至ったと千葉は回想しています。

『キイハンター』に続く大ヒットTVドラマが『Gメン’75』でした。『Gメン’75』は『キイハンター』とは色合いの違うシリーズで、Gメンたちの飲食の場面は一切描かれず、畳の部屋は映されませんでした。現場検証のシーンでは、白手袋の代わりに、アイロンがかかったハンカチが使われました。番組の謳い文句の「ハードボイルド」を細部まで徹底しようとしたのです。タイトルの『75』、すなわち1975年は、泥沼化していたベトナム戦争が集結した年です。それから『Gメン’82』の放映終了までに、田中角栄が逮捕され、ピンク・レディーが時代の寵児となり、山口百恵が引退しました。「新宿西口バス放火事件」「金属バット両親殺害事件」「深川通り魔殺人事件」も起きました。『Gメン’75』は、出演者の1人である若林豪に言わせると「社会からちょっとはみだした人たちが、世の中に反発して事件を起こす」内容が多かったといいます。著者は、「高度成長の時代は、もう帰ってこない。“一億総中流”の反面、挫折したら敗者復活も望めず、悶々と生きるしかない。追い詰められて凶悪な犯罪に走り、善良な市民を殺したり誘拐したりあいたあげく、丹波らのGメンに射殺されて、無残な最期を遂げる」と書いています。

第7章「人間革命」の「映画界の三大ホラ吹き」では、本当は人の好き嫌いが激しかった丹波が「役者としても人間としても大好き」と言って憚らなかったのが仲代達矢だったことが紹介されます。2人は、なぜかうまが合ったそうです。仲代には、10歳ほど上の世代に、目標とする3人の映画俳優がいました。三船敏郎と三國連太郎、そして丹波哲郎です。とりわけ丹波を「最高の先輩」「僕の中ではナンバーワンの人」と手放しで褒めたたえています。「日本で一番いい役者は」では、丹波は、仲代に限らず誰の前でも、三船の陰口は言わなかったことが紹介されます。三船の努力家ぶりや世界的な評価の高さに、賛辞を惜しみませんでした。2人は互いを認め合っていたと言ってよいでしょう。現に、『007は二度死ぬ』では三船が蹴った役を丹波が肩代わりしましたが、アメリカの大作テレビドラマ『SHOGUN』では、逆に丹波が断った将軍役を三船が引き受けています。

「人間、死んだらどうなるか」では、仲代と丹波は、1973年に公開された『人間革命』と、その3年後の『続人間革命』でも共演していることが紹介されます。言うまでもなく、両作は池田大作・創価学会第3代会長の小説『人間革命』を元にしたものです。2本とも主役は丹波で、「創価学会中興の祖」と呼ばれる第2代会長の戸田城聖を演じました。仲代は宗祖・日蓮の役です。2人は鎌倉時代と昭和との700年の歳月を超えて対座し、仲代が丹波を痛烈に面罵するシーンもありました。著者は、「創価学会会長役の丹波も、神妙な顔つきになり、日蓮正宗総本山・大石寺の本堂前で合掌し一礼した。そこまではよかったのだが、『南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏!』と大声で唱えはじめた。カメラマンが、『違いますよ! 違いますよ!』とあわてて飛んでくる。仲代も、『ダメですよ、丹波さん、「南無妙法蓮華経」でしょう』と小声で注意した。あまりのことに呆気にとられたのか、周囲の学会員たちからはどよめきすら起こらない。当の丹波は、『同じ宗教だから、いいだろ』と、まるで意に介さなかった」と書いています。とても豪快で、凄いエピソードですね。

「オレは演技に開眼した」では、池田大作の原作を脚本化したのはシナリオ作家の橋本忍であったことが紹介されます。橋本忍といえば、黒澤明監督の『羅生門』(1950年)、『生きる』(1952年)、『七人の侍』(1954年)の脚本を共同執筆したメンバーの1人で、『切腹』(1962年)や『日本のいちばん長い日』(1967年)も手掛け、50代半ばにしてすでに大家の呼び声が高かった人物です。その橋本を目の前にして、丹波は打ち合わせの席で、「これはつまらんなぁ」と言い放ち、監督の舛田利雄をあわてさせたそうです。著者は、「それでも雰囲気が険悪にならず、むしろなごやかになっていったのは、丹波の人柄ゆえだろう」と書いています。

元・日本女子大学教授の島田裕巳は、著書『「人間革命」の読み方』において、宗教学者の立場から「その悟りが訪れたときの丹波哲郎の恍惚とした表情は、決定的な真理を把握するに至った人間の表情を実に巧みに表現している。現実の戸田も、きっとそうした表情を浮かべていたに違いない、映画を観た人間は、必ずやそのように考えたであろう」と興味深い見方を示しています。すでに約750万世帯に達していた創価学会員への影響力も絶大だったと指摘しています。また、「(映画公開の15年前に死去した)戸田のことを直接には知らない会員たちは、映画を観たことで、戸田を丹波哲郎のような人物としてとらえるようになったのではないだろうか。それほど、丹波の演技は強烈である」とも述べています。

「降霊会の超常現象」では、丹波が親しくしていたキース・ピーコックというイギリス人俳優の死から、丹波が「霊界」に関心を抱いたことが紹介されます。ちょうど『007』の収録でロンドンにいた丹波は、旧知の悲報に号泣したそうです。丹波の長男である義隆は、ピーコックの死に促されるように丹波が霊界研究を本格的に始めたのだと父親から聞かされていました。著者は、「ロンドンでは以前に、信じられないような体験もした。ホテルで就寝中の深夜、左肩を手のひらで押されたような気がして、目覚めた。ふと見ると、ベッドの足元に、中国服を着たふたりの少女が立っている。姿かたちが瓜ふたつなので、双子のようだ。彼女らの真横には、見上げるほど大きな西洋人の男が突っ立っており、3人とも前のめりになって丹波を見つめている。 丹波によれば、それは断じて夢ではなく、生々しい現実感を伴った。不思議と恐怖は感じず、好奇心ばかりが募った。『絶対に瞬きするもんか』と決意して見返していると、3人はこちらに近づいてくる。なおも目をそらさずにいたら、消え入るようにいなくなったという」と書いています。丹波の生涯において「最初で最後」の“幽霊体験”でした。丹波は「これから霊界研究をするにあたって、何か心が揺らいだときには、この体験を思い出せ」というメッセージなのだと解釈しました。ロンドンでの丹波は、いわゆる“降霊会”にも参加しています。

「『人間革命』から学んだこと」では、映画『人間革命』完成後のインタビューで、丹波がそれまでとは明らかに違う、一歩も二歩も踏み込んだ発言をしたことが紹介されます。彼は、「生命という問題を延長していくと、とうぜん死後の世界にも関心がおよぶわけだが、ぼくはなぜか“人間はなんべんも生まれ変わるものだ”と信じているんです。確証は握っていないが、確信は持っている」と語ったそうです。また、『人間革命』の制作発表記者会見では、小さなハプニングもありました。丹波が、本題から脱線して、「今度は『人間、死んだらどうなるか』という映画を撮ります。人間だれしも考えることだし、これは絶対ヒットするよ」とぶちあげたのです。記者たちは「また“ホラ丹”のホラ話が始まった」と気にもとめませんでしたが、その16年後、「ホラ話」は『丹波哲郎の大霊界 死んだらどうなる』で現実のものとなったのでした。

第8章「留めのスター」の「運命の出会い」では、「丹波哲郎は、どうやら創価学会員らしい」とか「“隠れ学会員”じゃないか」などと取り沙汰されたものの、丹波はむしろ日本の仏教界全体を疎んじるようになっていたことが紹介されます。著者は、「元はと言えば、いままで出会った僧侶たちに『魂の存在』『死後の世界』『生きる意味』などを問うても、納得のゆく答えがさっぱり返ってこず、失望させられた経験の積み重ねがある。いずれも難問であるがゆえに回答しづらかったわけではなく、ほとんどの僧侶は、そうした問いを立てて真剣に考え抜いた経験すらないらしいと、丹波は気づく。それで宗教家と言えるのか。何も好きこのんで僧侶のままでいる必要などないではないか。いま現に苦しむ、多くの日本人の心を救済しようとする覚悟が本当にあるのか――。失望は、怒りや軽蔑に変わっていった」と書いています。

丹波はやはり俳優という人気商売なので、表立って仏教界を批判はしませんでしたが、内輪では「坊主とお経は大嫌いだ」と唾棄していました。法事にやって来た仏僧によく議論を吹っかけ、相手が返答に窮すると、あとで、「ざまあみろ。オレのほうがよっぽど勉強してるんだ」と溜飲を下げたといいます。仏教界ほどではないにせよ、他の宗教団体とも距離を置き、「オレの霊界研究は、宗教とはいっさい無関係の、無色透明なもの」と割り切っていました。仏教や新興宗教に対する不信感などは、わたしは本人から何度も聞いたことがあります。本人の関心はあくまで死後の世界にある「霊界」にあり、「死」よりも「葬」に重きを置いていました。わたしに「葬儀ほど大切な仕事はない。亡くなった人を霊界に送る仕事をした人は、自分が亡くなったときに良い世界に行くんだよ」と言われたこともあります。わたしは、今でもその言葉を「こころの宝物」だと思っています。

俳優・丹波哲郎が50代で出演した主な作品は、1973年(昭和48年)の『人間革命』に始まり、同じ年の『日本沈没』、74年の『ノストラダムスの大予言』と『砂の器』、75年の『Gメン’75』と『新幹線大爆破』、76年の『続人間革命』と『不毛地帯』、77年の『八甲田山』、78年のNHK大河ドラマ『黄金の日日』と映画『事件』、80年の『二百三高地』、81年の『連合艦隊』に至ります。著者は、「まさしく日本映画史・テレビ史に残る大作や人気作品が目白押しである。日本映画の観客動員数の年間第1位になった出演作は、『続人間革命』に加え、『日本沈没』『八甲田山』『連合艦隊』を合わせて4本にのぼる」と述べます。本当に凄いことです!

俳優・丹波哲郎の主演映画の中で、多くの人々に最も大きな感動を与えたのは、やはり『砂の器』(1974年)ではないでしょうか。原作は松本清張、監督は野村芳太郎。丹波は、警視庁捜査一課警部補の今西栄太郎を演じました。相棒の西蒲田警察署刑事課巡査の吉村弘は森田健作が演じています。この映画では、ハンセン氏病患者を演じた加藤嘉が超弩級の演技を見せました。『砂の器』の公開から14年後、加藤嘉は、脳内出血により75歳で急逝。葬儀には森田健作も参列し、白いカーネーションを霊前に捧げました。丹波はワイドショーなどの報道陣につかまりましたが、サービス精神旺盛なところを見せて、「僕は役作りに非常に不熱心なんだが、加藤さんの場合は、ほぉーんとに熱心だったね。もうこんな人、出ないよ」とコメントしました。マネージャーには、「あの映画じゃ、俺は嘉さんが一番いいと思うんだ」と加藤の演技を称えたとか。

第9章「宿命の少女」の「今世のカルマ」では、丹波の愛人だった東島邦子が取り上げられます。丹波が無自覚のうちに及んだ行為が、日本人と中国人の霊能者に邦子の前世を別々に見てもらったことでした。驚いたことに、2人からはまったく同じ答えが返ってきました。丹波は、「彼女とぼく(丹波)とは、1200年の間に3度出会って、3度ともぼくが彼女を殺している。最後は200年前だというんですなあ」と語ったそうです。同じ頃、10万部を突破するベストセラーとなっていた『丹波哲郎の死者の書』という最初の霊界研究書でも、丹波は日中の霊能者の見立てを気にかけています。

第10章「死は『永遠の生』である」の「守護霊様のお導き」では、丹波が書いた多くの霊界研究書について、本人は「私の言うことは、全部受け売りだから」と言っていたことが紹介されます。この言葉は、わたしも本人から聞いたことがあります。古くは古代エジプトやチベットの通称『死者の書』から、近代では、スイス系アメリカ人医師エリザベス・キューブラー=ロスが発表して世界中に衝撃をもたらしたドキュメント『死ぬ瞬間』まで、おもに海外の書物を読んで仕入れた知識を、日本の読者に「おすそわけしているだけ」と、丹波は謙遜しました。中でも、18世紀に霊界での見聞を微細なまでに記述し、ゲーテやバルザックらにも多大な影響を及ぼした神秘主義者スウェーデンボルグの文章をわかりやすく紹介しました。

第11章「大霊界」の「素晴らしき永遠の世界」では、1987年5月、東京の新宿コマ劇場で丹波が主宰する「来世研究会」の結成式を兼ねた「丹波哲郎大講演会・素晴らしき永遠の世界」が開催されました。丹波は終始、自信に満ちた口調で態度も堂々としていました。講演の内容は、人が死ぬとどんな事態に直面し、どのような過程を経て天界へと昇っていくかを、本人の言葉を借りれば「まるで行ってきたように」語るものでした。脚本家の橋本忍は、「丹波君は話が上手である。だが理論的に流暢な喋りではなく、話には繰返しが多いし、時々には必要以上の間を持つ」と評しています。「しかし、説得力が恐ろしいほど強い。だから彼の話を聞いていると、最初はちょっとおかしいなァと思っていても、最後には話全体を本当だと受取ってしまう」とも述べています。さらには、「力強い説得力には、その背後に揺がない強靭な思想、それを貫く電気エネルギーにも似た生きものの感覚がイキイキと息づいているから、真に第三者に影響を与えるのであり、この影響こそ一番本物の功徳である」と称えるのでした。

丹波のライフワークであった映画『丹波哲郎の大霊界 死んだらどうなる』の公開直前の1989年正月の7日、昭和天皇が崩御するという想定外の出来事が起こりました。上映時期の延期も検討されましたが、予定通り1月14日、『大霊界』は全国の映画館でいっせいに封切られました。東京・新宿の来世研究会事務局には、各地の会員から、地元の映画館前に「行列ができている」「次の上映時間まで待たないと入れない」「館内は超満員で、意外に若い人が多い」といった電話がひっきりなしにかかってきました。会員なら「二度観る」のは当たり前で、「十度観た」という会員も現れたそうです。著者は、「映画は、丹波以外の誰も予想していなかったほどの大ヒットを記録する。のべで150万人もの観客を集め、配給収入は9億円にのぼり、マスコミでは「『大霊界』現象」と名付けられた」と書いています。

第12章「不倫と純愛」の「Eさんと隠し子」では、丹波が新東宝に所属していた30代後半の頃、15歳年下の「E子さん」という若手女優と恋仲になり、彼女が芸能界を引退したあとも密かに交際を続けていたことが明らかになったことが紹介されます。レポーターが、「『不倫』という言葉で片づける問題ではないと、と?」そう問いかけるや、丹波は「ふりん!?」と突拍子もない大声をあげたそうです。そして、「役者はね、そういう艶ダネがあってこそ役者だよ。第一、色っぽくない役者なんて、役者じゃないよ、そんなもなぁ! だって極道には入れ墨が勲章だぜ。そうだろ? それと比較はしないけれども、そんな不倫なんて考えてみぃたぁこぉとぉもぉなぁい!!」と、ますます声を大にして言い切りました。著者は、「通常“不倫”が発覚した芸能人は、逃げ回るか、とぼけるか、平身低頭するか、そのいずれかなのだが、丹波の対応は前代未聞と言ってよい」と書いていますが、じつに痛快ですね!

「クルマひとつで家を出るから」では、中年期以降の丹波は、自らの霊界研究の成果を世に広めるべく、無数の講演や人生相談を引き受けましたが、結婚に関しては判で押したように同じ話をしたことが紹介されます。それは、「夫婦というのは、あるいは恋愛をして、あるいはお見合いをして、結ばれると一般には思っているでしょうが、それは間違いなのです。霊界から高級霊が人間界をウォッチングしており、わざと性格のちがった男女を赤いひもなり、青いひもなりに結びつけるのだが、わざと性格の合わない男女を結びつけ人間界で長丁場同じ屋根の下で、『我慢性』というのが、この場合の結婚の大目的なのである」というものでした。ですから、「それを『性格の不一致』なんて言って別れるなんてとんでもない」「だから、離婚というのは、神様が『馬鹿だなあ、あいつは』と、言っているのと同じなのです」とも述べました。

第13章「死んだら驚いた」の「童女天使」では、霊界映画第1作の『丹波哲郎の大霊界 死んだらどうなる』からちょうど1年後の1990年(平成2年)1月、第2作の『丹波哲郎の大霊界2 死んだらおどろいた!!』が封切られたことが紹介されます。著者は、「第1作の『応用問題集』と丹波は位置づけた。丹波の思考回路を深読みすれば、他者にどれほど裏切られようと人は許すことができるし、逆に他者をどんなに裏切っても人は救われる可能性があると、暗に言いたかったのではないか。主人公に死刑の判決を下す裁判官の役は、タモリと明石家さんまに割り振られた。もともとは丹波がハワイのゴルフ場のロッカー・ルームで石原裕次郎と渡哲也に出くわしたおり、裁判官役を依頼したのだが、あとでスケジュールが合わないからと断られ、代役にタモリとさんまを指名したといういきさつがあった。タモリの場合、スタジオの廊下で丹波から頭ごなしに、『タモリ、私の映画に出るよな!?』と言われ、『はい!』と否応なしに承諾させられた末、さんまとふたりでニコリともしない無機質な演技を指示された」と書いています。

「見えないものが見える」では、丹波の冠番組『丹波哲郎の不思議世界』に超能力者の秋山眞人がゲスト出演したことが紹介されます。秋山は“スプーン曲げ”で評判になっていた少年時代に、丹波と出会いました。他の大人たちとは異なり、丹波には濁ったところが少しも感じられなかったそうです。秋山を子ども扱いせず、真剣な表情で話に耳を傾けてくれるのです。顔を合わせるたびに、「秋山君、霊的世界はいまどうなってるんだろうねぇ。今後、何を計画してるんだろう? どういう方向に行くんだい?」と質問攻めにあったといいます。著者は、「丹波の前世を透視すると、イギリス風の容姿の紳士や、さらに遡れば、奈良時代の“怪僧”道教の流れを汲む僧形が浮かんできた。丹波は何人もの霊能者から同様の指摘を受けており、秋山の言葉にあらためてうなずいた。秋山のような『本物』とみなす霊能者には信を置く反面、『「霊能者」を名乗る人間の10人中9人はニセモノ』という醒めた認識も丹波にはあった」と書いています。

第14章「天国の駅」の「死は待ち遠しい」では、丹波哲郎夫人である貞子の一周忌に、丹波は「あれから1年、あいた穴はなかなか埋まらないが、埋めようと一生懸命努力している」と自分を鼓舞しましたが、喪失感は深まりこそすれ、やわらぎはしなかったことが紹介。丹波は長年連れ添った妻との死別にグリーフを抱いていたのです。1階のリビングの中央に仏壇を置き、毎日、何度となく手を合わせたといいます。そして、微笑する貞子夫人の大きな遺影に向かって、「おまえは人間界にいるときには、霊界についてオレの言うことをあまり熱心に聞いてくれなかったけれども、どうだい?」と、しみじみと問いかけ、「向こうへ行って、はっきりとわかっただろう? 霊界のすばらしい実存の姿を・・・・・・。貞子、いずれもうちょっと待ってくれたら、オレもおまえのところに行ける。それがいま一番の楽しみだ・・・・・・」と言ったそうです。

「冥途の土産に」では、ビートたけしの映画監督としての才能を早くから賞賛していたのも丹波だったことが紹介されています。たけしも丹波にはかなり気を許したらしく、丹波邸を舞台にした単発もののバラエティー番組で、泥酔した笑福亭鶴瓶をほったらかして、断りもなしにふだん丹波が入っている風呂に飛び込んだりしました。丹波は知人から、たけしに相当な霊能力があることも聞かされており、自著やシナリオを渡して“霊界映画”の監督を依頼してきたが、実現には至りませんでした。1990年代後半に、たけしがナビゲーター役を務める『奇跡体験!アンビリバボー』というテレビ番組が始まりました。ところが、その放映開始のしばらく前に、丹波は、ある番組制作会社から企画の相談を受け、『丹波哲郎のアンビリーバブル!』と題する番組を提案していたのです。著者は、「たけしの新番組のタイトルを知って、丹波は少なからぬショックを受ける。『たけしとオレとの力の差が出た。いまのオレに力がないんだな。だからパクられたんだ。でも、おまえはいっさい何も言うな』来世研究会の小林正希に沈んだ声で言い、無念さを滲ませた」と書いています。

「あの世を見てきた」では、84歳で亡くなる前年に腹膜炎の手術をしたことを紹介。手術後の回復ぶりは、83歳にしては順調でした。病室では、よく将棋を指したそうです。丹波は、十六世名人の中原誠に飛車角を落とした“二枚落ち”で勝つほどの棋力の持ち主でした。その一方で、かつての出演作のビデオを何本も持ってこさせ、個室で鑑賞するのを楽しみにしていました。『人間革命』『砂の器』『二百三高地』といった代表作や、テレビの『鬼平犯科帳』を、「うん、これはいいな」「ああ、これは全然ダメだ」「こいつ(自らが演じた役柄)は悲しいやつなんだよ」などと言いながら、懐かしそうに観ていたそうです。しかし、今村昌平監督の『豚と軍艦』(1961年)だけは、「あまり好きじゃないんだ」とはっきり言いました。劇中、小犬の死骸が4、5匹、波打ち際に浮かぶシーンがあるのですが、生きている小犬を映画のためだけに注射で殺した演出が、犬好きの丹波には許せなかったのです。

「穏やかな旅立ち」では、自分自身の臨終に関して、丹波が映画『大霊界』封切り後のインタビューで、コラムニストの中野翠に語った言葉が紹介されています。それは、「私が死ぬ時になってジタバタしたんでは、すべてが壊れてしまう。そうでしょう。私は自分で自分に、そういうような責任を作ってしまったんだ。だから、私が死ぬときはまるでごく自然に、従容として、喜んでといってもいいぐらいに死ななければ、私のやったことが全部ムダになってしまう。私の場合はいかなることがあろうとも、命乞いをしてはならないということなんですね。もし万が一、私がまったくそれに徹することができなくても、お芝居してでも、従容として死んでゆかなければならない。最後の責任だからね」というものでした。この言葉は『文藝春秋』1989年5月号に掲載されましたが、わたしは非常に大きな感銘を受けました。そして、わたしも1991年に『ロマンティック・デス』を上梓して以来、この言葉を胸に刻んでいます。2006年9月24日、丹波哲郎はこの言葉通りに従容として死を受け容れたかのような穏やかな顔で亡くなりました。84年の見事な生涯でした。

「あとがき」で、著者は「丹波哲郎は、昭和から平成にかけて、映画やテレビの押しも押されもせぬ大スターだった。ところが、それだけでは終わらなかった。ちょうど昭和天皇が崩御した直後に、映画『丹波哲郎の大霊界 死んだらどうなる』を発表し、150万人もの観客を動員して、世間をあっと言わせた。そのしばらく前から、丹波の変貌ぶりは人々を戸惑わせていた。年齢でいうと60代に入って以降、急に『霊界の宣伝マン』を自称しはじめ、バラエティー番組の人気者になっていったのである」と書いています。また、著者がネットの古書店で丹波の著作を数冊取り寄せて通読してみたところ、著者自身、「霊界の宣伝マン」などとおどけて言っているとしか思っていなかった丹波が、死と死後の世界を真剣に考察していることに驚かされたそうです。しかも、自宅を抵当に入れ、億単位の借金まで抱えて映画『大霊界』シリーズの制作に当たった事実を知り、丹波への冷笑が口元から引いたといいます。著者は「70冊を超える丹波の全著作に目を通して、直感は確信に変わった。この人物は、とてつもなくおもしろい。にもかかわらず、評伝は一冊も著されていない」と書いていますが、わたしの大恩人である丹波哲郎氏の見事な生涯を余さず記したこの素晴らしい評伝を書いてくれた著者には感謝の気持ちしかありません。故人にとって何よりの供養になると思いました。最後に、偉大なる「霊界の宣伝マン」丹波哲郎氏が大霊界で幸せに暮らしていることを心よりお祈りいたします。合掌。

2024年7月27日 一条真也拝