一条真也です。

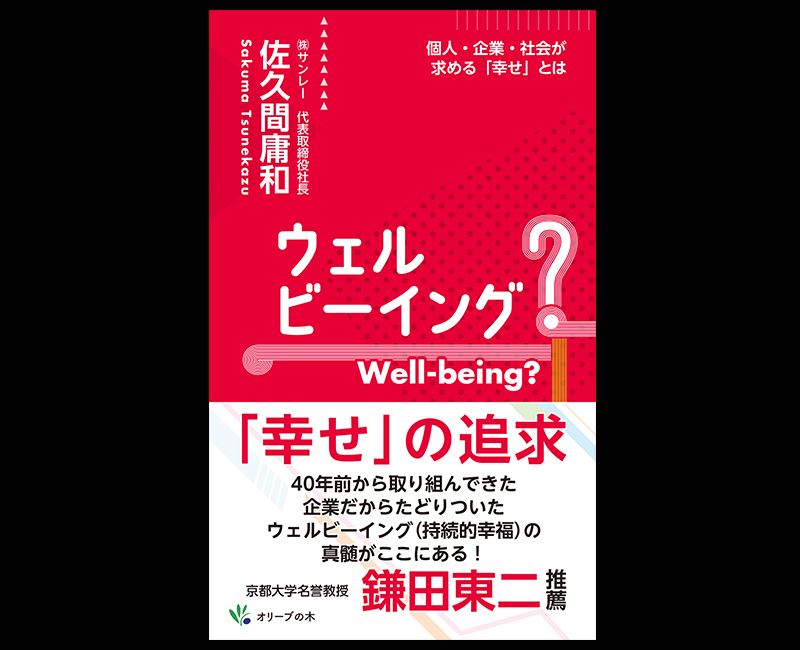

112冊目の「一条真也による一条本解説」は、『ウェルビーイング?』(オリーブの木)です。「個人・企業・社会が求める『幸せ』とは」というサブタイトルがついています。著者名ですが、「一条真也」ではなく、株式会社サンレー代表取締役社長の「佐久間庸和」となっています。

本書の帯

本書の帯には「『幸せ』の追求」と大書され、「40年前から取り組んできた企業だからたどりついたウェルビーイング(持続的幸福)の神髄がここにある!」「京都大学名誉教授 鎌田東二推薦」と書かれています。

本書の帯の裏

帯の裏には、「京都大学名誉教授 鎌田東二」「超少子高齢化の現代の日本社会では、量ではなく質の文明と文化をどう生み出すかが問われている。そのために必要なキーワードが『ウェルビーイング』と『コンパッション』であることを著者は訴えている。このウェルビーイング⇔コンパッション(WC)道を私も同道したい」とあります。

本書の「もくじ」は以下の通りです。

まえがき 四〇年前の決断

第1章 ウェルビーイングとは何か

身体的健康だけではないウェルビーイング

日本のウェルビーイング度は?

ウェルビーイングは「イキイキ」

SDGsの奨励賞を受賞

SDGsは関連している課題

「四方よし」とは何か

人類の生存戦略としてのSDGs

儀式が社会を持続させる

SDGsこそ、互助会の出番!

SDGsとウェルビーイング

SDGsの次に来るもの

Society 5.0をご存知ですか?

ウェルビーイングは「幸福」と同義語

「ハートフル」とは何か?

「死」と幸福論

死生観は幸福につながる

自分のお葬式をイメージする

健康長寿と幸福の関係

老いは本来、幸せな時間である

人は老いるほど豊かになる

楽観的な性格の人は幸福?

ESという言葉をご存知ですか?

エンゲージメントとウェルビーイングはどう違う?

未婚より結婚したほうが幸せ?

ウェルビーイングの文化的潮流

四〇年前からの取り組み

池見教授の先見性

「気業宣言」とウェルビーイング

コラム■

父子で取り組んできたウェルビーイング(鎌田東二)

「はあとぴん宣言」という提案

はあとぴあんはウェルビーイング

八正道から八美道へ

第2章 進化するウェルビーイング

心の平安を求めて

コラム■マインドフルネス・センター構想

マインドフルネスの基本

ヨーガとの相性

グリーフケアの必要性

ウェルビーイング・マネジメント

ウェルビーイングのものさし?

サンレーグランドホールの挑戦

グランドカルチャーの提唱と推進

縁づくりとしての空間

湯縁

碁縁

句縁

読縁

映縁

歌縁

笑縁

酒縁

茶縁

球縁

旅縁

悲縁

隣人祭りという活動

グリーフケア・サポートの実践

ケアとして遺族会の役割

「月あかりの会」という遺族会

「うさぎの会」という自助グループ

グリーフケアとしての「笑い」

グリーフケア・サポートの目指すもの

ウェルビーイング産業

あとがき 心の平安――

「WC」は「むすび」で受け継がれる

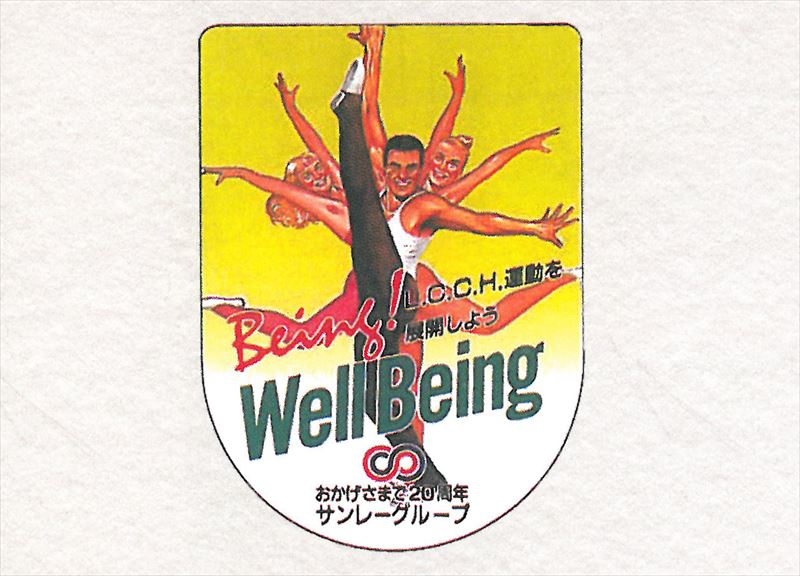

サンレーグループ20周年記念バッジ

サンレーグループ20周年記念バッジ

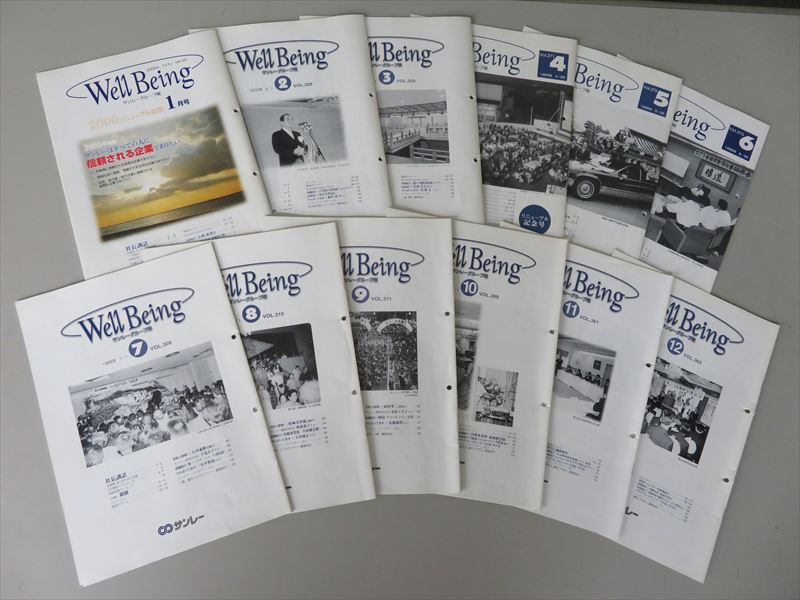

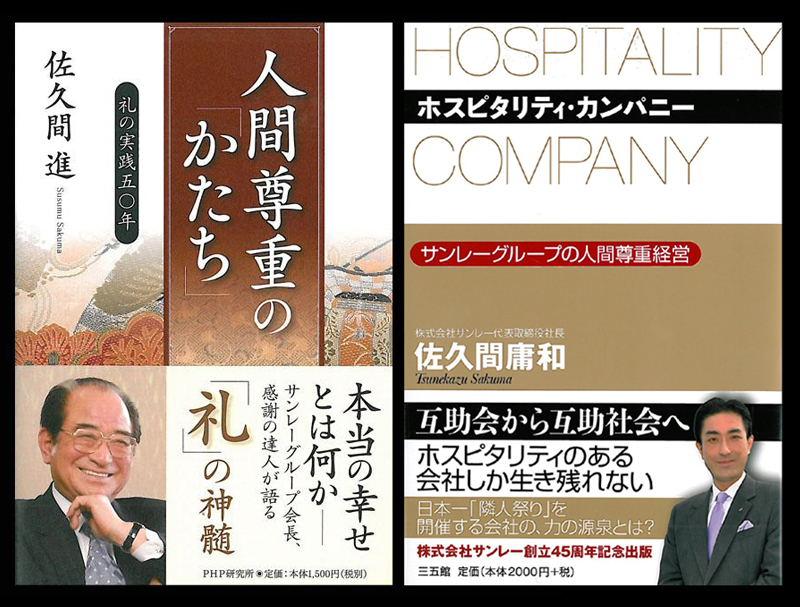

いま、世間では「ウェルビーイング」が時代のキーワードになっています。ウェルビーイングの定義は、「健康とは、たんに病気や虚弱でないというだけでなく、身体的にも精神的にも社会的にも良好な状態」というものです。そして今までは、身体的健康のみが一人歩きしてきた――そんな印象でした。じつは、わが社は約40年前から「ウェルビーイング」を経営理念に取り入れており、1986年の創立20周年には「Being!ウェルビーイング」というバッジを社員全員が付け、社内報の名前も「Well Being」でした。わたしの先代社長である 佐久間進(現サンレーグループ名誉会長)の先見の明に驚いています。なんと、会長はまだ誰も注目していない40年近く前に、わが社の経営理念として、またこれからの社会理念として「ウェルビーイング」を掲げていたのです。

サンレーグループ報「Well Being」

サンレーグループ報「Well Being」

國學院大學で日本民俗学を学び、その後はYMCAホテル専門学校でサービスの実務を学んだ父は、「冠婚葬祭」や「ホスピタリティ」に強い興味を抱き、これを自身のライフワークにすると決めました。そして、「心身医学の父」と呼ばれた九州大学名誉教授の池見酉次郎先生との出会いから、「ウェルビーイング」という人間の理想にめぐり合ったのです。わたしも当時はサンレー社長であった父から、「ウェルビーイング」の考え方を学んできました。その実現方法についても語り合ってきました。結果、わたしの一連の著作のキーワードにもなった「ハートフル」が生まれ、わたしなりに経営および人生のコンセプトにしてきました。「ハートフル」のルーツは、まさに「ウェルビーイング」だったわけです。いま、「ウェルビーイング」は、「SDGs」の次に来る人間の本質的な幸福を目指すコンセプトしてクローズアップされています。本書を通じて、父の先見性と想いを再確認しながら、新たなわたしなりの「ウェルビーイング」を本書で語ってみました。

コラム「父子で取り組んできたウェルビーイング」では、京都大学名誉教授の鎌田東二先生が寄稿されています。

コラムの冒頭を、鎌田先生は「私は國學院大學文学部で日本民俗学を学んだ株式会社サンレー佐久間進名誉会長の後輩である。國學院大學は『国学』あるいは『古学・古道学』を基盤にした日本の古典と日本文化を研明治15年(1882)15年(1882)に設立された(最初の校名は皇典講究所)。その『国学』は、一言で言うと、日本文化の精髄に何があるか、そしてそれがどのような価値を持ち、日本人の生き方や文化として表出されてきたかと問いかけ、それを今に生きようとする『学道』である。それは言わば、『日本人の、日本人による、日本人のための学道と幸福』の実現という意味でまさに『日本的ウェルビーイング』の探究と実践であった」と書きだしています。

『わが人生の「八美道」』(現代書林)

『わが人生の「八美道」』(現代書林)

続いて、鎌田先生は以下のように書かれています。

「佐久間進会長はその国学的求道心を持ち続けて、独自のSAKUMAウェルビーイングである『八美道』を提唱し実践されてきた。株式会社サンレーにはその精神が隅々まで行きわたっている。その佐久間会長の精神性を受け継ぎ、さらなる進化をクリエイトしたのが佐久間庸和サンレー社長である。わたしはこの親子を『日本最強の父子』と思っている。ここまで父の価値観を深く理解し共感し受け継ぎ、そして勇猛果敢に進化発展させた息子をわたしは知らない。その佐久間庸和氏と、1990年秋に『魂をデザインする~葬儀とは何か』(国書刊行会)の一章のための対談を渋谷の國學院大學の施設でしたことが最初の出会いであった。以来35年近く『義兄弟の契り』を交す仲となり、家族も同然である。その意味では佐久間進はわが父であり、佐久間庸和はわが弟であるが、この『日本最強の父子』の間に割って入るのは困難なので、私の役目はもっぱら触媒であり接着剤である」

そして、鎌田先生は「この父子の『天下布礼』の『礼楽之道』の実践を私なりの『霊学と霊楽』の実践で少しでも補強支援したいと思っている。本年5月10日に還暦を迎えた義弟を、この72歳の愚兄は『ガン遊詩人』(ステージⅣのがんを持つ吟遊詩人)として応援しつづけたいと決意している。超少子高齢化の現代の日本社会では、量ではなく質の文明と文化をどう生み出すかが問われている。そのために必要なキーワードが『ウェルビーイング』と『コンパッション』であることを著者は訴えている。このウェルビーイング-コンパッション(WC)道を私も同行同道したい」と述べられるのでした。過分なお言葉を頂戴した鎌田先生には心より感謝しております。

「天下布礼」は受け継がれていく・・・

「天下布礼」は受け継がれていく・・・

あとがき「心の平安――『WC』は『むすび』で受け継がれる」の冒頭を、わたしは「ウェルビーイングについての本の最後にこんなことを書くのも何ですが、わたしは、幸福というものの正体は、じつはウェルビーイングだけでは解き明かせないと感じています」と書きだしています。わたしは、これまで多くの言葉を世に送り出してきましたが、ここでは「WC」という言葉を提案したいと思います。トイレでもワールドカップでもありません。「WC」という言葉は「Well‐ Being」の頭文字と、「Compassion」の頭文字からとったもので、「ウェルビーイング&コンパッション」を意味しています。

コンパッションという言葉をはじめて聞かれた方も多いと思います。直訳すれば「思いやり」ということです。わたしは、これまでウェルビーイングを超えるものがコンパッションであると考えていましたが、最近になって間違いに気づきました。「幸せ」と「思いやり」――この二つはまったく矛盾しないコンセプトであり、それどころか二つが合体してこそ、わたしたちが目指す互助共生社会が実現できることに気づいたのです。ウェルビーイングが陽なら、コンパッションは陰。そして、陰陽を合体させることを「産霊(むすび)」といいます。「サンレー」という社名にも「産霊」の意味があります。

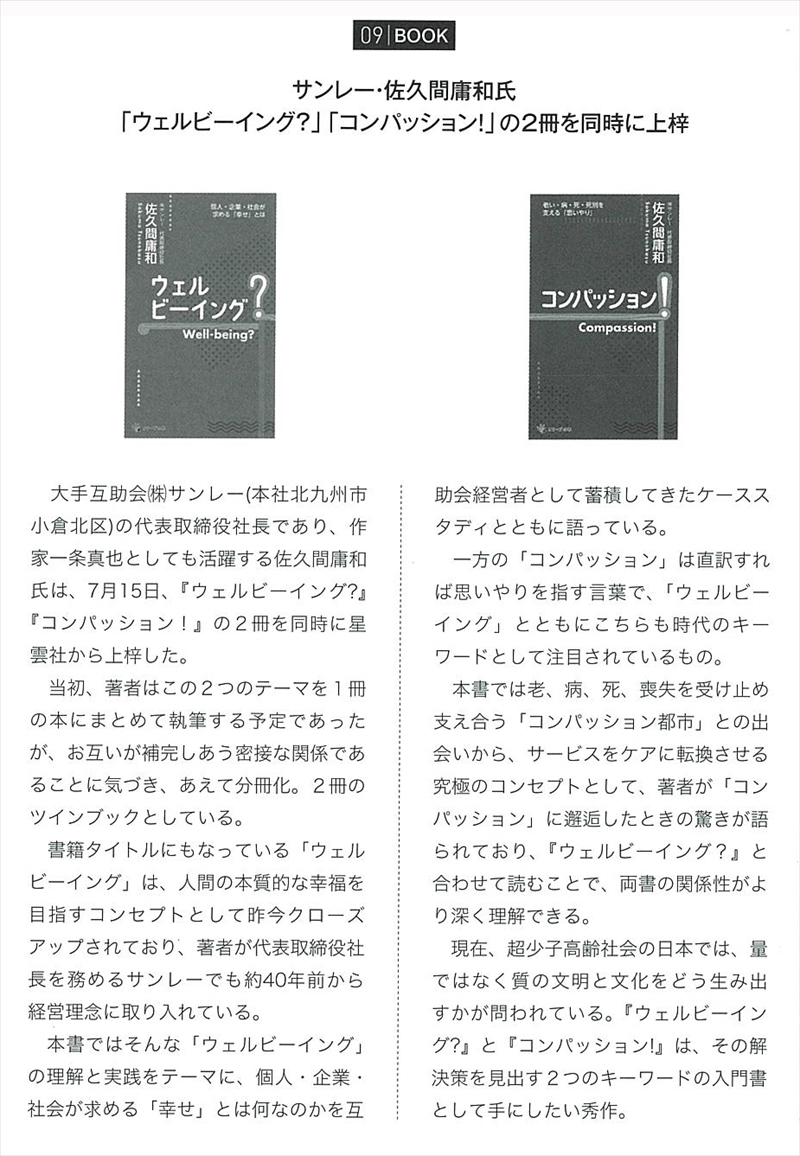

同時出版として双子本『コンパッション!』を上梓しました。「コンパッション」という新しいコンセプトの入門書といえる位置づけのものです。その中で、いかにその2つがかかわりあい、補完し合うかを書きました。ウェルビーイングとコンパッションを包括すると、「ありのままの自分を大切に、他人に優しく生きる」というメッセージが浮かび上がってきます。ウェルビーイングだけでもコンパッションだけでも互助共生社会の実現は困難です。2つの概念を合体させること、つまり産霊(むすび)を行うことが、ハートフル・ソサエティを実する第一歩となります。

「サンレーズ・アンビション・プロジェクト(SAP)」

「サンレーズ・アンビション・プロジェクト(SAP)」

今こそ、サンレーグループは、歴史の大きな流れに身を投じて、輝ける未来を創造したいと願っています。しかし、合体させて終わりでは「絵にかいた餅」でしかありません。産霊(むすび)を行い、実現できるカタチに落とし込んだもの、つまりウェルビーイングとコンパッションの息子であり娘に当たるものが「サンレーズ・アンビション・プロジェクト(SAP)」です。さらに、サンレーは「CSHW」のハートフル・サイクルを起動させたいです。

「CSHW」とは、Compassion(思いやり)⇒Smile(笑顔)⇒Happy(幸せ)⇒Well-being(持続的幸福)と進んでいきます。そして、Well-being(持続的幸福)を感じている人は、Compassion(思いやり)をまわりの人に提供・拡大していくことができます。これが「CSHW」のハートフル・サイクルです。すなわち、ハートフル・サイクルはそこで回り続けるのではなく、周囲を巻き込みながら拡大し「思いやり」を社会に拡散をしていくサイクルなのです。このハートフル・サイクルが社会に浸透した状態が「ハートフル・ソサエティ」であり「心ゆたかな社会」です。

互助会ビジョンに「ハートフル・ソサエティ」が!

2023年8月22日、東京のホテルで、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)の創立50周年記念行事が行われました。理事会の後、「互助会業界将来ビジョン報告会」を開催。そこでは、「将来ビジョンとして、業界が掲げるべきは『冠婚葬祭産業からウェルビーイング推進産業への昇華』であり、その事業活動を通じて、『感動』や『感謝』、『思いやり』に溢れる社会『ハートフル・ソサエティ』の実現に貢献していくことが求められていると考えている」とまとめられていました。わたしが、これを読んで感動したのは言うまでもありません。互助会業界全体のビジョンに「ウェルビーイング」はもちろん、「心ゆたかな社会」「ハートフル・ソサエティ」というワードが入ったことは画期的です。まさに、互助会の目指す方向性を的確に示していると言えるでしょう。

「ハートフル・ソサエティ」実現のエンジンとなれ!

ごく近い将来、必ずや「コンパッション」は「ウェルビーイング」と並ぶ社会や経営のキーワードになります。ウェルビーイングとコンパンション――わたしが、そしてサンレーグループが目指している「ハートフル・ソサエティ」「心ゆたかな社会」「互助共生社会」を実現するために欠かせない両輪ともいえるコンセプトに出合い、わたしは大きな喜びを感じています。本書を読まれた方々の心が平安で、幸福感を得られることを願っています。

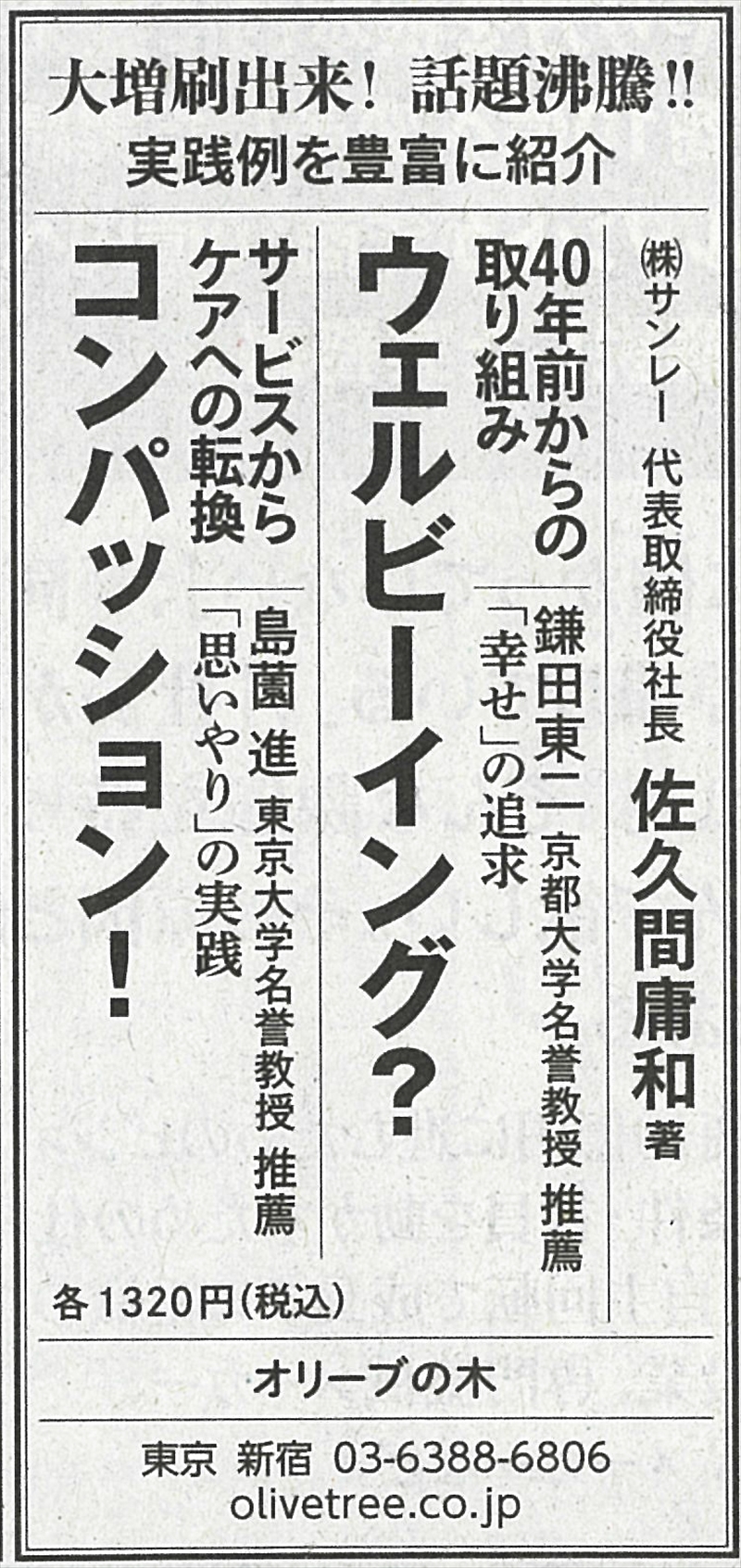

「日本経済新聞」2023年8月17日朝刊

「月刊フューネラルビジネス」2023年9月号

「月刊フューネラルビジネス」2023年9月号

「ふくおか経済」2023年9月号

「ふくおか経済」2023年9月号

「財界九州」2023年10月号

「財界九州」2023年10月号

2024年6月11日 一条真也拝

『

『

『

『