一条真也です。東京に来ています。

25日の朝、西新橋にある一般財団法人 冠婚葬祭文化振興財団でグリーフケア委員会の会議に出席しました。じつは帯状疱疹が発症して体調は最悪なのですが、気力を振り絞りました。会議が終了すると、急いでJR東京駅へ向かいました。日本で唯一の冠婚葬祭学校である日本ヒューマンセレモニー専門学校で講演するために平塚へ!

JR東京駅の八重洲口の前で

東京駅のホームにて

電車内のようす

JR平塚駅のホームで

東京駅には、市原泰人(サンレー グリーフケア推進室室長)、大谷賢博(サンレー北陸 紫雲閣事業部部長)の2人の上級グリーフケア士が待っていました。ブログ「グリーフケア講演in横浜」で紹介した今月4日にパシフィコ横浜で開かれた「第28回フューネラルビジネスフェア2025」の講師を務めた男三匹が揃いました。

鶴嶺学園の竹内理事長と

控室は図書室でした!

書庫には一条本がたくさん!

これから神奈川県平塚市にある学校法人鶴嶺学園の学園創立40th記念特別セミナーとして、同学園の日本ヒューマンセレモニー専門学校で講演するのです。ブログ「武田七郎氏お別れの会」で紹介した故武田七郎さんが同校の校長を長く務めていられたのですが、よく「うちの生徒たちに講演して下さい」と言われていました。同校の生徒さんたちが拙著をよく読んでくれていることは知っていましたので、「いつか講演させていただきたいな」と思っていましたが、ようやく積年の宿題を提出した気分です。また、現在、鶴嶺学園の理事長を務めておられる竹内圭介氏、同学園の母体である冠婚葬祭互助会のサン・ライフメンバーズの竹内恵司会長、比企武社長とは親しくさせていただいています。竹内会長と比企社長は業界の大先輩です!

最初に講師紹介を受けました

みなさん、こんにちは!

講演がスタート!

演壇の横には一条本コーナーが!

講演の演題は「一条真也氏から学ぶ いのちのセミナー~これからの葬祭事業の役割と社会貢献~」というものでした。講師紹介の後、登壇したわたしは、まず大きな声で「こんにちは!」と言いました。それから姿勢を正して、「わたしは、冠婚葬祭業を本業としております。この仕事に心から誇りを持っています。これまで、わたしが学んできたこと、行ってきたことをベースにお話ししたいと思います。また、日本ヒューマンセレモニー専門学校の生徒さんたちはわたしの著書やブログをよく読んでおられるようで、とても嬉しく感じています。今日は、みなさんにお会いするのが楽しみでなりませんでした。どうぞ、よろしくお願いいたします」と言って、深く一礼しました。

冠婚葬祭業は「魂のお世話業」である!

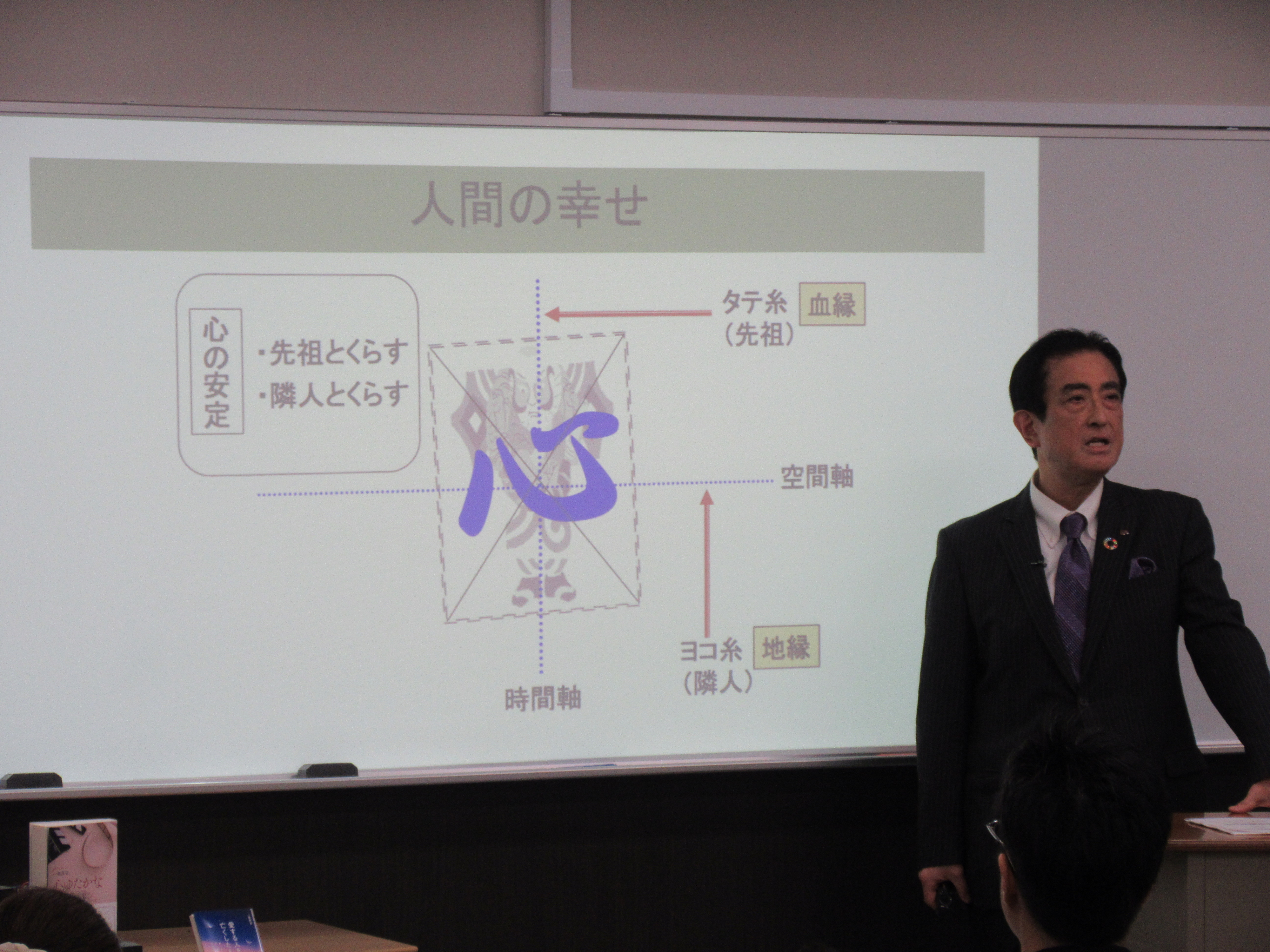

「人間の幸せ」とは?

儀式の役割について話しました

「こころの三本柱」対談について

「こころの三本柱」対談について

まずは儀式の定義、儀式の役割について説明し、それから「葬儀」についての自分の考えを明らかにしました。わたしは、人類の文明も文化も、その発展の根底には「死者への想い」がありました。約7万年前に、ネアンデルタール人が初めて仲間の遺体に花を捧げたとき、サルからヒトへと進化しました。その後、人類は死者への愛や恐れを表現し、喪失感を癒すべく、宗教を生み出し、芸術作品をつくり、科学を発展させ、さまざまな発明を行いました。

葬儀は人類の存在基盤である!

葬儀は人類の存在基盤である!

冠婚葬祭は文化の核である!

「こころ」と「かたち」のメタファー

「こころ」と「かたち」のメタファー

つまり「死」ではなく「葬」こそ、われわれの営為のおおもとなのです。葬儀は人類の存在基盤です。葬儀は、故人の魂を送ることはもちろんですが、残された人々の魂にもエネルギーを与えてくれます。もし葬儀を行われなければ、配偶者や子供、家族の死によって遺族の心には大きな穴が開き、おそらくは自死の連鎖が起きたことでしょう。葬儀という営みをやめれば、人が人でなくなるように思えてなりません。葬儀という「かたち」は人類の滅亡を防ぐ知恵なのではないでしょうか。

グリーフケアについて

グリーフケアの実践について

「悲縁」について説明しました

「コンパッション」について

それから、「グリーフケア」について話しました。わたしたちの人生とは喪失の連続であり、それによって多くの悲嘆が生まれます。大震災の被災者の方々は、いくつものものを喪失した、いわば多重喪失者です。家を失い、さまざまな財産を失い、仕事を失い、家族や友人を失った。しかし、数ある悲嘆の中でも、愛する人の喪失による悲嘆の大きさは特別です。グリーフケアとは、この大きな悲しみを少しでも小さくするためにあるのです。無縁社会を乗り越え、有縁社会を再生する鍵である「悲縁」について説明しました。そして、「コンパッション」の話をしました。

「ハートフル・エッセンシャルワーク」について

仕事には自尊心が必要です!

冠婚葬祭業こそケアワークだ!

有縁社会を再生しましょう!

それから、「ハートフル・エッセンシャルワーク」について話しました。「ブルシット・ジョブ(BSJ)」という言葉があります。「クソどうでもいい仕事」という意味です。当人もそう感じているぐらい、まったく意味がなく、有害ですらある仕事です。しかし、そうでないふりをすることが必要で、しかもそれが雇用継続の条件なのです。アメリカの文化人類学者デヴィッド・グレーバーが、著書『ブルシット・ジョブ』で提唱しましたが、そのポイントを一言でいうと、「生産する経済からケアする経済へ」です。「ブルシット・ジョブ」の反対が「エッセンシャルワーク」という言葉です。これには、医療・介護などをはじめ、社会に必要な仕事のことですが、わたしは冠婚葬祭業も含まれると考えています。しかも、冠婚葬祭業は他者に与える精神的満足も、自らが得る精神的満足も大きいものであり、いわば「心のエッセンシャルワーク」、すなわち「ハートフル・エッセンシャルワーク」と呼ばれます。それは、「ケアワーク」そのものでもあるのです。最後は、有縁社会の再生を訴えて、90分の講演を終えました。

生徒さんの質問を受けました

質問に対し、真摯にお答えしました

この日の受講生のみなさんは全員が熱心に聴いて下さるので、わたしも張り合いがありました。約90分の講演を終えると、盛大な拍手が起きました。その後、質疑応答の時間となり、2人の方から質問を受けました。1人目はエンバーミング学科の女性で、「儀式も多様化していくと思いますが、気をつけなければいけないことは何でしょうか?」という質問でした。わたしは、「『かたち』は時代によって変わりますが、大切なのは『こころ』です。故人を偲び、大切に弔う『こころ』があれば、『かたち』はどうでも構わないと思います。あと大切なのは、儀式は簡易化、カジュアル化していく方向にありますが、わざと複雑な動きを残した方がいいと思います。玉串奉奠とか焼香というのはけっこう複雑ですが、そのために脳に儀式の記憶が残るからです。思い出に残る儀式とするためには、ある程度、緊張感やストレスがあった方がいいのではないでしょうか?」とお答えしました。

奄美大島出身の生徒さんの質問を受ける

奄美大島出身の生徒さんの質問を受ける

こちらも真摯に答えました

次は、セレモニー学科2年の男性からの質問を受けました。奄美大島の出身だそうですが、とても礼儀正しくて感じの良い若者でした。彼は、「無宗教の葬儀について質問させていただきます。仏式などの宗教に則った葬儀の場合は安心なのですが、最近は無宗教の葬儀が増えています。無宗教の場合、何か気をつけることはございますでしょうか?」と質問してきました。わたしは、「仏式の場合でも参列者が『般若心経』などを一緒に唱えれば、『こころ』が1つになります。キリスト教式の讃美歌の合唱もそうですね。セレモニーの中で、参列者が何かを一緒に行うと一体感が生まれ、心に残ります。無宗教の場合なら、故人が好きだった歌をみんなで歌うなどすればいいのではないでしょうか?」と答えました。それを聴いた質問者の男性は嬉しそうに「ありがとうございました!」と大きな声で言いました。とても礼能力のある人ですね!

生徒さんの代表から謝辞を受けました

生徒さんの代表から花束を頂戴しました

生徒さんの代表から花束を頂戴しました

盛大な拍手を受けました

花束を持って記念撮影しました

花束を持って記念撮影しました

その後、生徒さんの代表から謝辞を受けました。とても心のこもった謝辞で、わたしは「ああ、今日はここに来て、講演をさせていただいて本当に良かったなあ」と思いました。それから、女性の代表の方から素敵な花束を頂戴しました。わたしが「なんだか、父の日みたいですね!」と言うと、一同が大笑いしました。花束を受け取ると、会場から盛大な拍手を頂戴し、感激いたしました。

講演後の夕食会でカンパイ!

サン・ライフメンバーズの竹内会長と

サン・ライフメンバーズの竹内会長と

その後、サン・ライフメンバーズの比企社長のお心遣いで、同社のホテルサンライフガーデンに移動して夕食会が開かれました。素晴らしいフルコースを頂き、本当はワインでも飲みたかったのですが、帯状疱疹の薬を服用中なのでノンアルコール・ビールで我慢しました。ちょうどホテルにおられた竹内会長にもお会いできて光栄でした。竹内会長が「いつも素晴らしいご著書を送っていただいて、ありがとうございます」と言われたので、わたしは「わたしが本を書く目的の1つに冠婚葬祭業の社会的地位の向上がございます。これほど価値がある仕事はないにもかかわらず、社会的評価と一致しないからです。竹内会長は、これまで株式の上場、葬祭ディレクター資格認定制度の創設、エンバーミングの普及、そして日本最初の冠婚葬祭専門学校を開校されるなど、その行動のすべてが冠婚葬祭業の社会的地位の向上に寄与されました。わたしは、心から尊敬しております」と申し上げました。竹内会長は謙遜されながらも、ニコッと嬉しそうに笑われました。その笑顔は往年の名俳優・池部良に似て、最高に魅力的でした。

2025年6月25日 一条真也拝