一条真也です。

14日、日本映画「無明の橋」をシネスイッチ銀座で鑑賞。「儀式」と「グリーフケア」がテーマと知り、どうしても観たかった作品です。15日までの上映でしたので、滑り込みセーフでした。とても静かですが、心に沁みる物語でした。非常に忙しい一日でしたが、観て良かったです!

ヤフーの「解説」には、こう書かれています。

「富山県立山町で行われる伝統儀式「布橋灌頂会(ぬのばしかんじょうえ)」をモチーフにしたドラマ。幼い娘を亡くした悲しみを背負い続ける女性が、ある絵画に導かれるようにして布橋灌頂会に参加する。監督は『真白の恋』などの坂本欣弘。坂本監督作『もみの家』などの渡辺真起子、ドラマ「なんで私が神説教」などの陣野小和、『Chime』などの吉岡睦雄のほか、木竜麻生、室井滋らが出演する」

ヤフーの「あらすじ」は、「15年前、3歳だった娘を亡くした由起子(渡辺真起子)は、心に癒えぬ傷と罪の意識を背負っていた。ある日、彼女は偶然目にした一枚の絵画に強くかれ、その絵に描かれた立山連峰を望む橋のたもとに向かう。さらに由起子は、何かに導かれるようにして富山県立山町で3年に一度行われる伝統儀式『布橋灌頂会』に参加し、立山へ入山する。江戸時代から続くこの儀式は、立山への登拝が許されなかった女性たちが、白装束姿で橋を渡り極楽往生を願ったものだという。 彼女はそこでさまざまな人々と出来事に遭遇し、自分を深く見つめていく」です。

映画「無明の橋」は静かな映画です。静かというより暗い映画です。なぜなら渡辺真起子が演じる主人公・由起子(渡辺真起子は自らの過失で3歳の娘を川で亡くしているからです。東京の博物館に勤務している由起子は一人暮らしですが、娘を死なせてしまった自分がどうしても許せず、心を閉ざしてひっそりと生きています。愛する人との死別は人生で最も悲しい出来事だと言えます。「愛する人」と一言でいっても、家族や恋人や親友など、いろいろあります。わたしは、親御さんを亡くした人、御主人や奥さん、つまり配偶者を亡くした人、お子さんを亡くした人、そして恋人や友人や知人を亡くした人が、それぞれ違ったものを失い、違ったかたちの悲しみを抱えていることに気づきました。

『愛する人を亡くした人へ』(PHP文庫)

『愛する人を亡くした人へ』(PHP文庫)

それらの人々は、いったい何を失ったのでしょうか。

それは、以下のことだと思います。

親を亡くした人は、過去を失う。

配偶者を亡くした人は、現在を失う。

子を亡くした人は、未来を失う。

恋人・友人・知人を亡くした人は、

自分の一部を失う。

このことは拙著『愛する人を亡くした人へ』(現代書林・PHP文庫)に書きました。同書を原案とした映画が「君の忘れ方」ですが、奇しくも「無明の橋」と同じラビットハウスの製作です。今や、グリーフケア映画の名門ですね!

不安定な「こころ」を救うのは「かたち」としての儀式です。この映画には布橋灌頂会という不思議な儀式が登場しますが、それを説明する前にまず立山信仰について知る必要があります。立山信仰は、富山県の立山(雄山など)を神仏の山として崇める山岳信仰で、神道と仏教が融合し、特に修験道と結びつき「立山曼荼羅」で地獄・浄土の世界観を描き、各地に広まりました。佐伯有頼(慈興)による開山伝説(白鷹=不動明王、熊=阿弥陀如来)があり、地獄谷は地獄、室堂平は極楽浄土に見立てられ、布橋灌頂会(女性の入山禁制を補う儀式)なども行われました。

立山信仰の核には、立山曼荼羅があります。これは浄土・地獄・登拝道などを描いた絵解きで、江戸時代に立山修験(芦峅寺・岩峅寺)が全国で広めました。地獄と浄土: 火山活動による地獄谷を「地獄」、高山植物が咲く室堂平などを「極楽浄土」に見立てています。立山で活躍したのは修験者たちで、険しい鎖場(鎖禅定路)が残り、修験者(山伏)が修行(禅定登拝)を行いました。立山信仰は男だけの信仰であり、女人禁制です。女性の入山が禁じられていたため、女性が極楽往生を願うための「布橋灌頂会」が行われたのです。

布橋灌頂会は、江戸時代に女性が立山信仰の登拝(男性のみ許された)に代わり、極楽往生を願って行われた女人救済の儀式です。白装束の女性が、閻魔堂と姥堂(極楽浄土とされる)を結ぶ布が敷かれた橋(布橋)を渡ることで「この世」から「あの世」へ渡り、再生を願う疑似的な「死」と「再生」の儀式であり、3年に一度開催されています。 儀式の目的は、女性の罪穢れを清め、極楽往生を遂げることです。布橋灌頂会では、白装束の女性が「この世」の閻魔堂から出発します。布が敷かれた「布橋」を渡り、「あの世」とされる姥堂へ向かいます。再び布橋を渡って「この世」に戻ります(疑似再生)。その場所:は、富山県立山町芦峅寺(あしくらじ)となります。

布橋灌頂会は一度中断されましたが、1996年に復活し、現在は3年に1度開催(コロナ禍では延期されました)されています。「布橋」という言葉ですが、閻魔堂と姥堂の間にかかる橋に、秋の彼岸に白い布が敷かれることから「布橋」と呼ばれます。この世とあの世(極楽)をつなぐ、境界の橋として観念されました。 この儀式は、女性の信仰心と、信仰の対象(立山)への憧れから生まれた、日本独自の宗教文化です。その正体は「死と再生」であると言えます。もともと通過儀礼というもの自体に「死と再生」という構造が内包されていますが、布橋灌頂会はそれをくっきりとした形で、わたしたちの目に見せてくれます。

由起子はある日、「布橋灌頂会」という儀式の存在を知ります。白装束を纏った目隠しの女性たちが、立山連峰のふもとにある布橋の下を流れる川を三途(さんず)の川に見立て、この世とあの世の境とされるこの赤い橋を渡ります。この世ならぬ幽玄な光景に心惹かれた由起子は、その儀式に参加することとなります。訪れたその地で、由起子は地元の女子高生である沙梨と出会います。陣野小和が演じましたが、沙梨は由紀子に「鳥はなぜ一羽・二羽と数える? 魚はなぜ一尾・二尾と数えるか知ってますか?」と質問します。その答えは、死んだ後に最後まで残るのが鳥は羽であり、魚は尾だからでした。ということは、一名・二名と数える人間の場合は死んだ後に「名前」が残ることになります。そんな不思議なことを言う沙梨でしたが、由起子が亡くした愛娘が生きていたらちょうど彼女と同じ年齢でした。もちろん沙梨は由起子の娘ではないのですが、夜の暗闇の中で展開される幻想的な会話を聴いていると、観客は次第に沙梨は由起子の娘の幽霊か生まれ変わりではないかという気がしてきます。

由起子と沙梨の切なくなるようなやり取りを見ているうちに、わたしは日本映画「鉄道員(ぽっぽや)」(1999年)を思い出しました。名優・高倉健が主演を務め、第117回直木賞を受賞した浅田次郎の短編小説を実写映画化した名作です。定年間際の孤独な鉄道員に訪れる小さな奇蹟を詩情豊かに描きました。廃線間近となった北海道のローカル線・幌舞線の終着駅で駅長を務める佐藤乙松(高倉健)。今年で定年を迎える彼は、不器用なほどまっすぐに鉄道員(ぽっぽや)一筋だった自身の人生を振り返ります。幼い一人娘を亡くした日も、愛する妻を亡くした日も、乙松は休むことなくずっと駅に立ち続けました。そんな彼の前に、ひとりの少女(広末涼子)が現れます。愛らしい少女に、亡き娘・雪子の面影を重ねる乙松でした。

『唯葬論』(サンガ文庫)

『唯葬論』(サンガ文庫)

「鉄道員(ぽっぽや)」で広末涼子が演じた謎の少女は、乙松が亡くした幼い一人娘の幽霊でした。愛娘を失ってから、乙松は数えきれないくらい「あの子が生きていたら、今頃は・・・」と考えたはずです。死んだ子の年齢を数えるほど空しいことはありませんが、そんな父親を不憫に思った娘の霊が成長した姿を乙松に見せにやってきたのです。幽霊というとすぐホラーか怪談を思い浮かべますが、「もう一度会いたい」「幽霊でもいいから会いたい」と切望する相手が怖いはずがありません。それはひたすら懐かしくて、優しいジェントル・ゴースト(優霊)なのです。そのことを、わたしは拙著『唯葬論』(三五館・サンガ文庫)の「怪談論」と「幽霊論」に詳しく書きました。

『儀式論』(弘文堂)

『儀式論』(弘文堂)

いくら悲嘆に暮れていても、誰もが由起子のように布橋灌頂会のような儀式に参加できるわけではありません。一般に、わたしたちが経験する悲嘆の儀式の代表的な存在は、葬儀です。葬儀とは「物語の癒し」です。愛する人を亡くした人の心は不安定に揺れ動いています。 大事な人間が消えていくことによって、これからの生活における不安。その人がいた場所がぽっかりあいてしまい、それをどうやって埋めたらよいのかといった不安。 残された人は、このような不安を抱えて数日間を過ごさなければなりません。心が動揺していて矛盾を抱えているとき、この心に儀式のようなきちんとまとまったカタチを与えないと、人間の心はいつまでたっても不安や執着を抱えることになり、非常に危険なことです。

『グリーフケアの時代』(弘文堂)

『グリーフケアの時代』(弘文堂)

葬儀には、グリーフケアの力があります。古今東西、人間はどんどん死んでいきます。 この危険な時期を乗り越えるためには、動揺して不安を抱え込んでいる心にひとつのカタチを与えることが大事であり、ここに、葬儀の最大の意味があります。このカタチはどのようにできているのでしょうか。昔の仏式葬儀を見てもわかるように、死者がこの世から離れていくことをくっきりとした「ドラマ」にして見せることによって、動揺している人間の心に安定を与えるのです。ドラマによって形が与えられると、心はその形に収まっていき、どんな悲しいことでも乗り越えていけます。つまり、「物語」というものがあれば、人間の心はある程度、安定するものなのです。そして、物語の力とは儀式の力です。

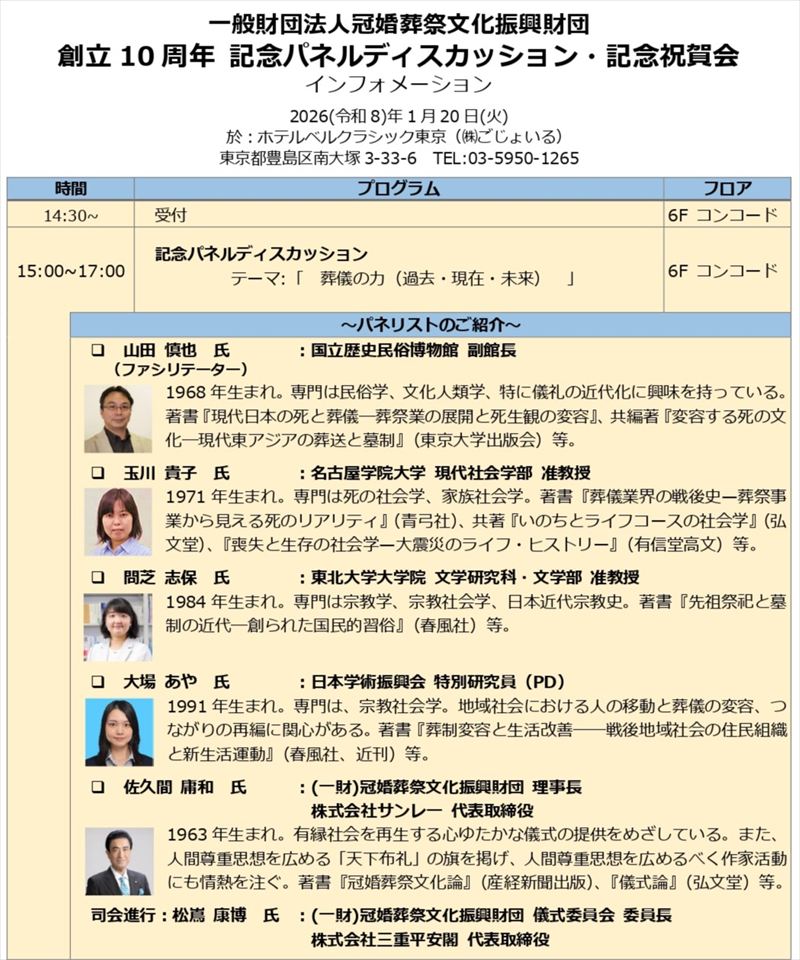

「葬儀の力」パネルディスカッションのご案内

1月20日、わたしが理事長を務める一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団が創立10周年を迎えるのですが、そこで「葬儀の力」をテーマとしたパネルディスカッションが開催されます。国立歴史民俗学博物館の山田慎也副館長をはじめ、宗教学や社会学の最先端を行く女性研究者3人が参加します。わたしは「葬儀とグリーフケアの力」について基調報告をする予定ですが、映画「無明の橋」はまさに「儀式とグリーフケア」がテーマで、大いに参考になりました。パネルディスカッションの参加者全員に観ていただきたいくらいです。

*よろしければ、佐久間庸和ブログもお読み下さい!

2026年1月15日 一条真也拝