一条真也です。

『家族遺棄社会』菅野久美子著(角川新書)を紹介します。「孤立、無縁、放置の果てに。」というサブタイトルがついています。著者は1982年、宮崎県生まれ。大阪芸術大学芸術学部映像学科卒。出版社で編集者を経てフリーライターに。著書に、『超孤独死社会 特殊清掃の現場をたどる』(毎日新聞出版)、『孤独死大国 予備軍1000万人時代のリアル』(双葉社)、『大島てるが案内人 事故物件めぐりをしてきました』(彩図社)など。また、東洋経済オンラインや現代ビジネスなどのweb媒体で、生きづらさや男女の性に関する記事を多数執筆しています。

本書の帯

本書の帯には汚れたパンダの人形の写真とともに、「親を捨てたい子、子を見限る社会。孤立・孤独者1000万人。」と大書され、「セルフネグレクト、ひきこもり、遺骨放置、墓じまい・・・・・・。コロナ後に拡大する孤立人口。年間孤独死3万人。気鋭のノンフィクション作家による最前線ルポ!」と書かれています。

本書の帯の裏

帯の裏には頭を抱える男性のシルエットの写真とともに、「孤立者が多いのは実は現役世代の男性。真面目な人もある日突然セルフネグレクトに。」と大書され、「一人ひとりの身の上に襲い掛かろうとしている『家族遺棄社会』の真実(リアル)と、そんな日本社会に懸命に向き合う人々の物語。」とあります。

カバー後そでには、以下の内容紹介があります。

「子供を捨てる親、親と関わりをもちたくない子供。セルフネグレクトの末の孤独死。放置される遺骨・・・・・・。孤立・孤独者1000万人の時代。リストラや病気など、ふとしたことでだれもが孤立へと追いやられる可能性がある。この問題を追い続けてきた第一人者が、ふつうの人が突然陥る『家族遺棄社会』の現実をリアルに取材。そんな日本社会に懸命に向き合う人々の実態にも迫る衝撃のノンフィクション!」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

はじめに「『家族遺棄社会』

というリアル」

第一章 親を捨てたい人々

第二章 捨てられた家族の行方

第三章 孤独死の現場から

第四章 家族遺棄社会は

どこからきたのか

第五章 家族遺棄社会と戦う人々

「おわりに」

「はじめに『家族遺棄社会』というリアル」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「日本社会そのものが地盤沈下を起こしつつある。漆黒の闇ではなくて、うっすらと灰色がかった靄に覆われて、引きずり込まれていく。ゆっくりと、そしてジワジワと時間をかけて何か得体のしれないものが我々の社会を飲み込もうとしている。目に見えないスピードで、そして加速度的に崩壊していく兆し――。私は2015年から孤独死の取材を行っているが、人知れず亡くなって、長期間誰にも発見されないという孤独死は、年々その数を増やし続けているという実感がある。そこには、家族や社会からまさしく『遺棄』された末に、親族や近隣住民からも『迷惑な死』を遂げる大勢の人たちのラストエンドがあった。そんな時代の手触りは、年々深刻さを増している気がする」

著者によれば、わたしたちの社会は、目に見えないところで未曽有の『家族遺棄社会』をすでに迎えているといいます。そして、社会そのものが、「お荷物」になった家族が次々と捨てられる巨大な墓場になりつつあるとして、「核家族化、離婚の増大、毒親や虐待、非正規雇用、就職氷河期、中高年のひきこもりとその親を取り巻く8050問題、孤独死、そして、行き場のない遺骨――。私たちの社会を取り巻く状況は暗澹たるものだ。このルポルタージュは、水面下で密かに活躍する終活サポート団体、そして、近年急増中の遺品整理、特殊清掃業者、さらに家族すら面倒を見ることを放棄したゴミ屋敷の住人や葬送関係者などを通じて、現役世代が迎えつつある孤立の現実をつぶさに描いたものだ」と述べています。

第一章「親を捨てたい人々」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「ひたひたと無縁社会が押し寄せる中、俄かに活況を呈しているのが、家族代行ビジネスだ。親や親族と最も濃密に、そして否が応でも向き合わざるをえないのが、介護から『死』までのラストランの期間である。親と疎遠だったり遺恨があっても、親の介護が必要になったり亡くなったときに突如として、親族は、病院や行政から遺体の引き取りや延命などの判断を突きつけられる。家族代行業は、その人の『最後の後始末』を代理家族として引き受けるビジネスである。彼らと契約し、その『対価』を払うことで親族は一切本人と関わることなく、生前から死後、つまり墓の中までおさらばできる。そう、家族代行ビジネスとは、いわば家族遺棄ビジネスの一面もあるのだ」

「毒親の死で大荒れする葬儀」では、遺族に代わって葬儀や墓などの世話をする「終活ビジネス」を営む遠藤という人物の「介護や終末期もそうだけど、葬儀や納骨も、親と疎遠だったり毒親だったりするケースだと、その後大変なことが待っているんです。子供からすると、火葬だけでいいというケースが多い。しかし、親戚や兄弟とかいると、そうはいかない。お前なにやってんだと言われてしまう。だから形式上葬儀は挙げなくちゃいけない。なおかつ菩提寺があると、お墓に入れるために僧侶も呼ばなきゃいけない。でも子供としては、傷つけられた親のためにそんなことはしたくない。そこにジレンマがある。その妥協点を探るのが、私たちの仕事です。例えば、親戚30人くらいの1日葬という選択肢を提案することもある。それでも、親戚はなんで御通夜をやらないんだと言ってくる。その間に立って、お互いの主張を受け止めるのが僕たちなんです」という言葉が紹介されています。

彼のような終活ビジネスには、近年消費者庁が警鐘を鳴らしているそうです。一部の悪徳業者が保証人代行サービスや身元保証を巡って、高額な契約金などを高齢者から詐取するなどして、トラブルが起きているためです。また、彼は「親子が疎遠だったりする原因は、過去に虐待があったのかもしれないし、もっと大きな社会的な要因があるのかもしれない。だけど、その煩わしさをお金で解決できるんだったら、そのほうがお互いにとって精神衛生上いいと思うんです。介護も、死後のことも無理はしないほうがいい。苦しいならば、頼れるところは他人を頼って、死後は親の残した財産など、もらえるものはもらったほうがいい」とも語っていますが、この発言には非常に違和感をおぼえますね。

「『あんななんか産まなきゃ良かった』と言われて」では、「たとえ両親が亡くなったと知っても、あぁ、そうなんだというくらいですね。お葬式もやらないだろうし、ましてや遺骨の引き取りもしたくない。親のことをかわいそうだとか、憎いという感情もない。自分の中で親の存在は、消去しちゃってる。ある意味、自分の中で死んじゃってるのかもしれない」という50歳の女性の発言を紹介しています。著者は、「火葬する親族がいなかったり拒否される場合は、行政によって火葬、荼毘に付されるのだが、その後も親族に引き取ってもらえない遺骨は年々増えつつある。それらは漂流遺骨として、無縁仏となったり、3万円や5万円の激安の合祀墓に入れられるケースも多い。これらは行政の費用負担となるため、社会問題となっている」と述べています。

第二章「捨てられた家族の行方」の「ゴミ屋敷の中で餓死寸前の42歳女性」では、セルフネグレクトの問題に言及しています。著者は、「セルフネグレクトとは、部屋がとてつもないゴミ屋敷だったり、世話ができないほどの大量の犬や猫を飼っていたり、アルコール依存や偏った食生活を送る行為のことを指す。このセルフネグレクトの末に孤独死が近年、急増している。セルフネグレクト(自己放任)とは、穏やかな自殺だ。そして、より深刻なのは高齢者ではなく介護保険や地域の見守りなどから外れた65歳未満の現役世代だ。今、この社会で何が起こっているのか」と述べています。

「セルフネグレクトで死にかけた男性」では、著者は「セルフネグレクトから孤独死という道を辿るのは圧倒的に男性が多い。現に男性は孤独死の8割を占める。なぜ、男性は女性と違って、窮地に陥ってもなかなか助けを求められないのだろうか。孤独死の取材をしていると、その属性が見えてくる。その半数近くに、配偶者との離婚や死別の経験があるからだ。男性は配偶者との別れによって、その孤独感からアルコールに走ったり、食生活が不摂生になるなどして、身を持ち崩してしまう。そして、定年退職したり、ケガや病気などに陥ると、社会との接点を失い、一気に孤立化しやすい。家族に遺棄された男性は、セルフネグレクトからの孤独死という道を辿ってしまうわけだ」と述べます。

第三章「孤独死の現場から」の「尿入りペットボトルが物語る悲しき警備員の死」では、著者は「壁一枚隔てた隣の部屋で、床をうじがはい回り、穏やかな自殺と呼ばれるセルフネグレクトに陥り、日に日に衰えていく体と向き合いながら命を繋いでいる隣人がいる。それが、無縁社会が叫ばれる私たちの生きている社会の現実だ。私は長年日本が抱える孤独死という現象を追い続けているが、その数は減ることはなく、益々増えていると感じる一方だ」と述べています。また、「犬に体を食べられた独身派遣OLの最期」では、「私自身、元ひきこもり当事者であり、今も人間関係では、打たれ弱い面があり、『生きづらさ』を抱えている。亡くなった方とは趣味や性格や生い立ちなど、私と共通点が多く、共感することが多々ある。ご遺族も、そんな生前の故人の『生きづらさ』や『社会の抱える矛盾』を知ってほしいと取材に応じてくださることもある」と告白しています。

「真面目な人がセルフネグレクトに陥るという現実」では、生涯未婚率の増加などによって、単身世帯は年々増加の一途をたどっていることが紹介されます。2015年には、3世帯に1世帯が単身世帯になりました。そして、この数は今後も増え続けていくとみられるとして、著者は「単身世帯が右肩上がりで増え続ける現在、孤独死は誰もが当事者となりえる。特に、地域の見守りなどが充実している高齢者と違って、現役世代のセルフネグレクトや社会的孤立は、完全に見過ごされているといっていい。特殊清掃の現場は、それを私たちに伝えている」と述べています。

「圧倒的に多い離婚後の孤独死」では、孤独死は、核家族化、単身世帯の増加、生涯未婚率の増加、労働環境など、複合的な要因が重なり合って起きるため、1つの要因を特定することは困難であることが紹介されます。しかし、現状として孤独死に関して国が行っているのは高齢者の調査ばかりで、若年者が置き去りにされているとして、著者は「亡くなった方々と同世代の30代である私としては、嘆かわしく、なんとも切ない気持ちにさせられる。『人の命』に関わる事柄である以上、若年者の孤独死について国家予算をかけて大規模な調査と実態把握を行う必要があるのは言うまでもない。そこで初めて、有効な対策に乗り出せるのではないか。孤独死の現場と向き合っていると、もう一刻の猶予もないと感じずにはいられないのである」と述べています。

80代の親が50代のひきこもりの子供を支える「8050問題」が、社会問題となっています。年間約3万人と言われる孤独死も、この問題と決して無関係ではありません。著者は、「1人で亡くなることが悪いわけではない。社会とのつながりを失うことで、人生の歯車が狂ってしまい、不本意な境遇から這い上がろうにも這い上がれなくなることが問題なのだ」と述べます。さらに、「間違えてはいけないのは、家で1人で死ぬことが問題なわけではないということだ。病室でも風呂場でも旅先でも、1人で死ぬ可能性はいくらでもある。『1人で死んだ末に長期間、誰にも発見されない』という事実の背後に浮かび上がる、一度崩れ落ちたら立ち上がれず、孤立や貧困を強いるような社会の歪さこそが問題だ。誰もがみな、社会から脱落せずに生きていけるわけではない。国を挙げて、そして私たちの社会の1人1人の問題として、孤立、そして孤独死について向き合うときが来ているのではないだろうか」と述べるのでした。

第四章「家族遺棄社会はどこからきたのか」の冒頭では、葬送用具の商売をずっとやってきた古老の「「直葬って言葉は文字通り、直接葬るって書くでしょ。でも昔は警察用語で、『路上で倒れた人を葬儀もせずに、そのまま火葬場に送る』という意味だった」という発言を紹介します。著者自身も孤独死を取材していて実感するのは、より深刻なのは男性の孤立だという点だとして、「今後は、一番弱っている時期に、多くの人が一人暮らしということになる。死に向かう手前、誰が彼らを支えるかというと、孤立が進んだ社会では、『誰もいない』という暗澹たる現実が浮かび上がる」と述べています。

著者は「弱い紐帯」という言葉を取り上げます。アメリカの社会学者であるマーク・グラノヴェッターは、「弱い紐帯の強み」理論を1973年に発表。家族や職場の仲間のような強いネットワーク(強い紐帯)よりも、知り合いや知人の知り合いといった弱いネットワーク(弱い紐帯)が重要だという理論です。著者は、「孤立せずお互いを支え合いながら生きていくために、家族だけにはとどまらない、人と人とのつながりをいかに持てるかが重要になってくる。1人が全てを背負うのではなく、その役割を分担すること。『お互い様』の関係性を作っておくこと。しかし、その相手を作ることが益々困難な時代へと突入しているのは確かだ。それでも、やはり、強固ではないにしても、ゆるいつながりは必要なのだ」と述べます。

「家族遺棄社会とは、家族孤立社会」では、近年トレンドとなりつつある、おひとり様経済について、「コミュニケーション強者」と「コミュニケーション弱者」の問題が顕在化したとしているとして、著者は「前者は、自ら様々な人とつながり、容易に関係性を築けるため、『積極的な孤独』とのバランスをうまく取れるが、後者は、常に『消極的な孤独』に甘んじているために、そのような現実をなるべく直視せずに済む生活習慣を身に付けようとする。心理的な防衛機制で、『おひとり様』『一人客』向けビジネスの充実は、『強者』にとっては実利的な選択肢が増えるが、『弱者』にとっては格好の隠れみのとして機能してしまう可能性があるという」と述べています。

「金の切れ目が縁の切れ目」では、元々日本は欧米ほど、地域コミュニティが盛んなほうではないとして、著者は「会社組織が共同体的役割を担えなくなると、一気に社会的孤立が進行する可能性が高かった。企業に支えられていた人たちは、それによって自らの家族の安定も支えられていたが、会社共同体の衰退に引きずられて家族も、経済的にも社会的にも不安定なものとなっていく」と述べます。また、『不寛容という不安』という著書のある評論家の真鍋厚氏の「日本は高度経済成長期あたりから高福祉国家モデルではなく、右肩上がりの所得や企業年金などで全てを賄う、自助努力国家モデルとなっている」という見方を紹介し、著者は「だから企業に利益が回らなくなると、途端に家族の生活もソーシャルキャピタルも成り立たなくなる。要は、儲かった企業が個人の面倒を見るという仕組みになっており、国が零れ落ちた人の面倒を見ることを重視してはいなかったからだ」と述べます。

「コロナ後の世界で深刻化する孤立」では、真鍋氏の「現役世代の場合、テレワークなどに移行して、在宅で仕事ができること自体は悪くないと思います。ただ、これまで脇に追いやってきた孤立の問題がコロナ禍において顕在化しています。Zoom飲み会は盛んになりましたが、そもそも飲み会をする相手がいない、ちょっとした愚痴を言う相手すらいないことに愕然とした人々が大勢現れました。普段職場や街の中にいれば、表面的な付き合いや会話といったもので中和されていた孤独感がいよいよ誤魔化せなくなってきたわけです。感染リスクを顧みず直接会ってくれる人がいるというのは親しさの指標といっていいと思います。そのため、今後も益々関係格差は強く意識せざるをえないのではないでしょうか」という発言を紹介しています。著者は、「高齢者の孤立も、コロナ後はより深刻化している。例えば、孤独死を取り巻く現場は、コロナ禍によって、さらに危機的な状況へとシフトしたのだ。これまで可能だった民生委員などの地域の見守り活動が困難になり、高齢者が長期間にわたって、家の中で亡くなっていても遺体が発見されないという事例が相次いでいる」と述べています。

第五章「家族遺棄社会と戦う人々」では、日本随一の事故物件を専門に扱う神社で宮司を務める金子雄貴氏を取り上げ、彼の「今は血縁集団の儀式がないから、俺たちの仕事は嫌われているのも当たり前だよね。オウム以降、宗教は特定思想集団として一般市民に忌み嫌われるようになっちゃった。それは神主でも一緒なの。宗教は、私たちの日常生活から完全に離れているよね。でも人の道徳観って何かと問われると、ほとんどの国は宗教なの。それが今は取り払われた。今の家には仏壇も神棚もない。死者を弔うとか供養するという気持ちがないよね。だから、人=モノなんですよ」という発言を紹介しています。金子氏はまた、「儀式をすることによって、神社として世の中の役に立つ新しい形を確立したと俺は思っているの。事故物件であっても、一応、神主というのがきてお祓いをしたんだ。それで、この物件に入ろうかなと思う人がいる。そんな宗教者としての役割が社会にあるなら、俺としてはそれでいいんだ」とも語っています。

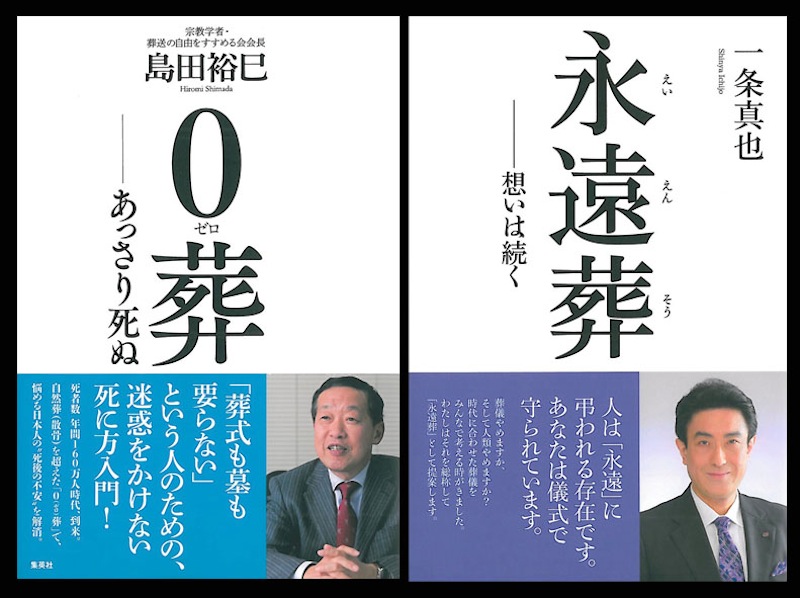

「0葬を遂行する男の奮闘」では、宗教学者の島田裕巳氏が提唱した、「火葬場でお骨を持ち帰らない」という葬送法である「0葬」が取り上げられます。著者は、「葬儀もなし、墓もなし、遺骨も何も残さずに、遺族はこの世から火葬場で『さようなら』。通夜も葬儀もなし。遺族は、火葬場や病院で最後のお別れをする。東京都内で葬祭業を営む近藤純一も、0葬を遂行している、数少ない葬儀業者の1人だ。近藤は、『葬儀24ドットコム』というサイトを運営、サイトには、大きく『~新しい葬送のかたち~「0葬」始めました』という文字が躍っている」と書いています。ちなみに、「0葬」は島田氏の著書『0葬――あっさり死ぬ』(集英社)で提唱されますたが、その反論として、わたしは『永遠葬――想いは続く』(現代書林)を書きました。わが社は孤独死をなくための「隣人祭り」に取り組み続けていますし、まさに本章のタイトルにある「家族遺棄社会と戦う人々」とは、わたしたちのことだと思います。

「無縁社会という津波がやってくる」では、直葬の増加を指摘し、著者は「これだけ増え続ける直葬だが、最終的に遺骨は残され、それは基本的に親族が引き取る必要がある。菩提寺に納めるには、お金や手間もかかる。知らない親族のためにそこまではできない。だから、電車の網棚などに放置される遺骨が増える。その点、0葬は遺骨でさえも0にしてくれる。手元には何も残らないという『楽』さがある。直送の究極系が0葬だとしたら、遺骨を引き取らないで済む0葬が当たり前になる日も近い。0葬は、実は無縁社会、家族遺棄社会と親和性が高いのだ」と述べています。確かに親和性は高いでしょうね。

「行き場のないお骨と向き合う心優しき行政マン」では、引き取り手のないお骨が増えていることが紹介されます。2017年7月16日付の「毎日新聞」によると、国の政令市で2015年度に亡くなった人の約30人に1人が、引き取り手のない無縁仏として自治体に税金で弔われていたことが、調査でわかったといいます。全政令市で計約7400柱に上り、10年でほぼ倍増。大阪市では9人に1人が無縁仏でした。著者は、「まさに家族遺棄社会の成れの果てが漂流遺骨というわけだ。火葬を行う人が見つからない場合は、市区町村が火葬する。その後、自治体はそのお骨を引き取ってくれる遺族を探すのだが、その引き取りを拒否する遺族が増えている」と述べています。

横須賀市福祉専門官の北見万幸氏は、無縁化を後押ししたと感じる2つの大きな時代の変化があるといいます。1つは単身世帯の増加です。日本中で1世帯当たりの平均世帯員数が3人を割り込んだのが、1992年。このころから、引き取り手のない遺骨が横須賀市でも徐々に増え始めました。もう1つは、携帯電話の普及です。携帯電話が固定電話の契約件数を抜いたのは2000年。電話をしても、連絡先がわからなくなったということが大きな壁となり、引き取り手のない遺骨は急増していきました。そして、著者は「根本的には捨てる人、捨てられる人を作り出した孤立と分断によって成り立っている日本社会の問題が根深く横たわっている。そこが解決しない限り、引き取り手のないお骨は増え続ける。無縁納骨堂で見た北見の寂し気な後ろ姿がふと、脳裏によみがえった。その姿は、私たち1人1人に、日本が向かう未来はこれでいいのかという問いを突きつけている」と述べるのでした。

「おわりに」では、ソーシャルディスタンスが声高に叫ばれる中、孤独死現場では遺体の発見が遅れるという事態も起きていることが紹介されます。そのため、特殊清掃業者は周辺住民から、「くせえよ! 早く何とかしろよ!」と罵倒されるなど、理不尽な怒りをぶつけられることが多くなったそうですが、著者は「コロナによって、社会にうずまく行き場のない負の感情が極限まで達し、醜く露呈する結果となったのも悲しいが現実だ」と述べています。

また、著者は「私にとって、ひきこもりの体験は決して無駄ではなかったし、今のノンフィクション作家という職業を志す原点にもなっている。そして、孤独死や孤立社会と向き合うきっかけともなった。近年、80代の親が50代のひきこもりの子供を支える8050問題が、世間をにぎわせている。また、2019年には、元農林水産事務次官がひきこもりの長男を刺殺するという痛ましい事件も起こり、その背景には壮絶な家庭内暴力があったという」と述べます。

著者によれば、コロナ後の世界は、孤立と分断がさらに深まっていくことは間違いないといいます。コロナによって、地域の見守りが危ぶまれ、人と人との距離が遠くなれば、家族遺棄社会を加速させるトリガーになるかもしれません。特に孤独死は、今後、高齢者も含めて益々深刻になるだろうとして、「結論として、私たちは死後も含めて、やはり1人で完結することはできないし、誰かに寄りかかって最期を迎える。そして、自らが心を開けば、血のつながりはなくてもそれに応えてくれる存在がどこかにいる。家族が息苦しいなら、あなたや私を支えてくれる存在は、決して血のつながりのある者である必要はないだろう。そして、いつか自分が他者を支えるほうに回るかもしれない。目には見えないが、私たちは網の目のように1人1人がお互いにもたれかかったり、支えたりしながら成り立っている」と述べるのでした。

「無縁社会」が叫ばれ、NHKスペシャルで特集されたのが2010年。あれから、ちょうど10年になりますが、社会の無縁化はさらに進行しているようです。哲学者ヘーゲルは、大著『精神現象学』において、「家族とは弔う者である」と言いました。わたしも、いくら面倒で大変でも、家族が亡くなったら、たとえどの様なかたちであっても葬儀をあげ、埋葬をし、供養するのが「人の道」だと考えています。しかし、現実を見ると、どんどん事態は悪化しています。このままでは、日本はどうなるのでしょうか。家族の縁を簡単に断ち切ってもいいのでしょうか。自分が遺棄した家族は、未来の自分の姿でもあることを知らなければなりません。

2020年12月12日 一条真也拝