一条真也です。

『宇宙の覇者 べゾスvsマスク』クリスチャン・ダベンポート著、黒輪篤嗣訳(新潮社)を読みました。「人類を複数の惑星に住む種にする」(イーロン・マスク)、「要するに、地球の保全ということです」(ジェフ・ベゾス)という発言に代表される大富豪の意地とプライドがぶつかりあう開発の最前線がレポートされています。著者は2000より「ワシントンポスト」紙の記者を務め、近年は金融デスクとして宇宙・防衛産業を担当。外傷性脳損傷の退役軍人を扱った作品で放送界のピュリッツァー賞といわれるピーボディ賞を受賞している他、所属する取材チームはピュリッツァー賞の最終候補に3度選ばれています。

本書の帯

本書のカバー表紙には、宇宙を背景に向き合う両雄の横顔の写真が使われ、帯には「人類最大の挑戦」と大書され、続いて「桁外れの資産と野心を持つ異能の経営者が、『未来のプラットフォーム』の覇権を狙う」「強烈な個性がぶつかり合う開発競争の最前線!」と書かれています。

本書の帯の裏

帯の裏には、「突き進め。限界を打ち破れ」(イーロン・マスク)、「ゆっくりはスムーズ、スムーズは速い」(ジェフ・べゾス)という言葉の後に、こう書かれています。

「冷戦終結以降、停滞していた宇宙事業が、新たな黄金時代を迎えつつある。それをもたらしたのは、21世紀初頭に現れた2つの民間企業、イーロン・マスクのスペースXとジェフ・ベゾスのブルーオリジンだ。マスクは2025年までにエンジン27基を搭載した超大型ロケット『ファルコン・ヘヴィー』で人類の火星移住を始めることを目指し、べゾスは反対に宇宙を資源採掘や重工業の場所にして、地球を快適な居住専門の場所にすることを構想する。発想も手法も正反対のふたりのライバル意識が宇宙開発を加速する!」

カバー前そでには、「インターネットの次の革命は、宇宙で起こる――」として、「30年前、パーソナルコンピュータ革命が起こって、何百万もの人々がコンピュータの力を手に入れると、人類が潜在的に持っていた能力が無限に引き出され始めた。20年前、ウェブ時代の到来とそれに続くスマートフォンの普及では、何十億もの人々が地理的にも商売でも、制約から解放された。そして今、地球低軌道へのアクセスの拡大で、同じような革命的な変化が生まれようとしている」というポール・アレン(マイクロソフト共同創業者)の言葉が紹介されています。

本書の「目次」は、以下のようになっています。

序章 「着陸」

第1部 できるはずがない

第1章 「ばかな死に方」

第2章 ギャンブル

第3章 「小犬」

第4章 「まったく別の場所」

第5章 「スペースシップワン、政府ゼロ」

第2部 できそうにない

第6章 「ばかになって、やってみよう」

第7章 リスク

第8章 四つ葉のクローバー

第9章 「信頼できる奴か、いかれた奴か」

第10章 「フレームダクトで踊るユニコーン」

第3部 できないはずはない

第11章 魔法の彫刻庭園

第12章 「宇宙はむずかしい」

第13章 「イーグル、着陸完了」

第14章 火星

第15章 「大転換」

エピローグ ふたたび、月へ

「謝辞」

「原注」

序章「着陸」では、著者は以下のように書いています。

「宇宙時代の幕開けから約50年間、宇宙空間まで達したロケットが地上に垂直に着陸したことは一度もなかった。それが今、ひと月足らずで2回、行なわれた。これまでの宇宙飛行ではおもに打ち上げが盛大に祝われてきた。しかし着陸というと、人々の記憶に残っているのは、地上への着陸ではなく、ニール・アームストロングとバズ・オルドリンによる月面着陸か、さもなければ火星探査機キュリオシティ号によるいわゆる『恐怖の7分間』の火星への着陸だった。ロケットのブースターが焼け焦げながらも地上にしっかり立つ姿は、新時代の到来を予感させた。ついにアポロ11号のあの感動が再現される日が来る、近い将来に実現すると多くの人が信じていながらいっこうに実現しなかった次の大飛躍がついに実現するのだと、期待させた。さらに特筆すべきは、この着陸――NASA(米航空宇宙局)にもできなかった偉業――が国ではなく、民間企業2社によって成し遂げられたことだ。2社とも、再利用可能なロケットの開発に執念を燃やす大富豪の支援のもと、宇宙飛行の費用を劇的に下げる可能性を秘めた新技術の開発に取り組んできた」

また、著者は以下のように述べています。

「米国の宇宙事業の復活をここまで牽引したのは、ふたりの億万長者、マスクとベゾスだ。ふたりは手法でも性格でも、好対照をなしている。平気でむちゃなことに挑むマスクは、がむしゃらに前に進もうとし、成功によっても失敗によってもたえず世の注目を集めた。いっぽうのベゾスは物静かな秘密主義者で、謎めいたロケット開発を極秘裏に進めた。ただし、参入者はこのふたりだけではない。リチャード・ブランソンも宇宙旅行の提供を約束している。宇宙から地球を眺め、数分間の無重力体験を楽しめる旅行だという。マイクロソフトの共同創業者ポール・アレンは、民間初の有人宇宙飛行を成功させた宇宙船に出資し、さらに、史上最大の飛行機の開発にも取り組み始めている。ハワード・ヒューズの飛行機スプルース・グースよりも大きいその飛行機は、上空1万メートルからロケットを『空中発射』できるという。さらに『ブラックアイス』と名づけられた新型のスペースシャトルもひそかに開発しているらしい」

さらに、著者は以下のように述べています。

「これらの『宇宙の覇者』はいずれも世界的な大企業――アマゾン、マイクロソフト、ヴァージン、テスラ、ペイパル――を築いて、それぞれ小売り、クレジットカード、航空の各業界に破壊的な変革をもたらした者たちだ。今、それらの破壊者たちが莫大な私財を投じて、宇宙旅行を大衆の手に届くものにするとともに、これまで国主導で行なわれてきた有人宇宙飛行の限界を打ち破ろうとしている。新たな地平を切り拓こうとするドラマチックな奮闘の物語は、まるで映画のようだ。リスクと胸躍る冒険の数々があり、テストパイロットが犠牲になった墜落事故があり、ロケットの爆発があり、破壊工作の嫌疑がある。弱小ベンチャー企業が強大な『軍産複合体』を相手取って起こした訴訟があり、ホワイトハウスまで巻き込んだ政治闘争があり、人類を月や火星に運ぶという壮大な構想があり、そしてもちろん、新たな『宇宙探査の黄金時代』(ベゾス)の先触れをなす歴史的な着陸の成功がある」

続けて、著者は以下のように述べるのでした。

「この物語を活気あるものにしているのは、新しい宇宙開発を引っ張るマスクとベゾスのあいだに芽生えた競争心だ。ふたりの対抗意識は訴訟やツイッターの発言、それぞれのロケットの着陸の意義や推力をめぐる論争、さらには発射台の争奪戦となって表れる。猛烈に突っ走る“兎”イーロン・マスクと、秘密主義でゆっくり歩む“亀”ジェフ・ベゾス。先行するのはマスクだ。ただしレースは始まったばかりで、ベゾスに慌てるようすはない。一歩一歩、着実に前進を続けている」

第1部「できるはずがない」の第2章「ギャンブル」では、著者はこう述べます。

「宇宙計画は国の出資で行なわれているものしかなかった。民間企業が成功する見込みは、地球から見える火星ぐらい小さかった。ビールはそれでもひるまなかった。政府から支援を受けなくても宇宙企業を始められる自信があった。過去に例がないことも関係なかった。宇宙は政府の独占領域であり、素人が立ち上げた民間企業に参入の余地がないことを知っても、ためらわなかった。ラスベガスと同じように、オッズが高いほど見返りが大きいのだと考えるばかりだった」

続けて、著者は以下のように述べています。

「ポーカーでは、たまたまいい手札が回ってきて、運で勝つこともある。宇宙事業ではそれはない。一段階ずつ、精密さと完璧さを求められる。ミスの許されない世界だと、宇宙業界の友人からは教えられた。その友人たちによると、あらゆる夢想家を引きつけるとともに最後にはその夢を粉々に打ち砕く宇宙業界には、次のようなジョークがあるという。

宇宙で最も早く百万長者になる方法は何か?

億万長者になってから始めることだ」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「宇宙は相変わらず国の独占領域だったが、大胆なことをやってのければ、宇宙への興味を呼び覚まし、世の中の関心を高め、NASAの予算を増やすことができるのではないかと、マスクは考えた。そこで伝説の興行師P・T・バーナムも目を見張りそうな途方もない計画を立てた。メディアで大々的に報じられれば、宇宙への興味をふたたびかき立てられるだろうという狙いからだ。それはこんな計画だった。どこかでロケットを買ってきて、火星へ向けて植物の種のつまった温室を打ち上げる。種は栄養ゼリーでくるみ、火星に着陸すると、その栄養ゼリーが溶けるようにしておく。そうして不毛の惑星に生命を育むシステムができたら、荒涼とした赤い大地に緑の植物が茂るようすをカメラで撮影し、その写真を地球に送り返す。名づけて『火星オアシス』計画。費用については、1500万ドルから3000万ドルで実現できると試算した」

著者によれば、マスクとベゾスはイソップの寓話「兎と亀」の現代版を演じていました。兎が土煙をもうもうと巻き上げながら、猛然と突っ走って、先行すれば、亀はのろのろとあとを追いながら、自信に満ちた口ぶりで静かに唱え続けます。その言葉は「ゆっくりはスムーズ、スムーズは速い。ゆっくりはスムーズ、スムーズは速い。ゆっくりはスムーズ、スムーズは速い・・・・・・」です。

第4章「まったく別の場所」では、ジェフ・べゾスの少年時代がこう紹介されています。

「祖父母はボードゲームや読書を勧め、郡の図書館に連れて行ってくれた。小さな図書館だったが、町民から寄付されたサイエンスフィクションのコレクションは充実していた。その小さな図書館には『SFの本がおそらく数百冊あった』という。『SFだけの棚がひとつあって、夏休みのたび、その棚の本を片っ端から読んでいった』この図書館に通い始めて以来、ベゾスは『ハインラインとか、アシモフとか、そのほか今も読まれ続けている有名なSF作家たちの虜になった』。暗くて深い夜空が果てしなく広がる牧場は、宇宙飛行士になりたいという将来の夢を持つ空想好きな少年が、SFのファンタジーに没頭するには理想的な場所だった」

第2部「できそうにない」の第8章「四つ葉のクローバー」には、わたしにとって、きわめて興味深い記述があります。ドイツの哲学者カッシーラーは大著『シンボル形式の哲学』で「人間はシンボルの宇宙に住む」と喝破しましたが、科学の粋を集めた宇宙飛行士たちもシンボルの宇宙に住んでいることが以下のように明かされています。

「NASAでは昔から打ち上げのたびに、ワッペンをつくっていた。絵で冒険の精神を表現したワッペンは、幸運を呼ぶためのお守りでもあった。この慣行の始まりは1950年代のマーキュリー計画までさかのぼり、ジェミニ計画や、アポロ計画、スペースシャトルでも受け継がれてきた。宇宙飛行士は野球選手と同じように、シンボルや儀式の力を、たとえそれがどんなにばかばかしいもの――たとえば、ファールラインを踏んではいけないという類――であっても、信じている。それらにはセンター前にヒットを打つことであれ、ぶじに発射台から飛び立つことであれ、成功をもたらす力がある、と。シンボルや迷信が宇宙飛行士にとって重要なものであることを知ったNASAは、クルーたちにみずからデザインしたワッペンを身につけさせることにした」

第9章「信頼できる奴か、いかれた奴か」では、こう書かれています。

「有人宇宙飛行の開拓者たちは、自分たちの世代の夢を捨て去ろうとする決定だと、はげしく憤っていた。彼らは『困難だからこそ』挑戦しようというジョン・F・ケネディの演説に奮い立ち、月面着陸を成し遂げた世代だった。宇宙時代の最初の小さな一歩がやがて人類の大いなる飛躍、火星やその先への到達につながるだろうと信じていた。しかし宇宙飛行士たちがこれまで見てきたのは、後退だけだった。まるでアポロの月面着陸はまぐれであり、二度と繰り返すことのできないものだといわれているようだった。アポロ計画後、歴代の大統領は宇宙への偉大な冒険を何度となく約束した。新たな月面着陸ミッションを誓いもすれば、火星をめざすとすらいった。しかし何年経っても、何十年経っても、NASAは地表からわずか400キロの地球低軌道上にある国際宇宙ステーションにしか人を送っていなかった。まるでコロンブスが新世界を発見後、誰もそのあとに続こうとしなかったようなものだ」

第3部「できないはずはない」の第13章「イーグル、着陸完了」では、宇宙ビジネスに情熱を燃やす大富豪たちについて、著者は以下のように述べています。

「彼らを宇宙へ駆り立てているのは、ビジネスチャンスであり、冒険であり、そしてエゴだった。最後のフロンティアを切り拓くことで人類の歴史にいかに大きな足跡を残せるかを想像してみてほしい。しかし1対1の競争ほど、彼らの意欲に火をつけたものはなかった。そのことを誰よりもよく知っているのは、本人たちだったはずだ。アマゾンはバーンズ&ノーブルという目標がなければ、今のアマゾンになっていなかっただろう。テスラもデトロイトの自動車大手に立ち向かっていなければ、今のテスラになっていなかったにちがいない。スペースXは創業時からアライアンスに狙いを定め、長年にわたる巨額契約の独占に終止符を打って、国防総省の黄金の金庫にかけられた鍵を強引にこじ開けようとしてきた」

続けて、著者は以下のように述べています。

「かつての宇宙開発競争の原動力になったのも1対1の競争だった。ソ連に絶対的な優位に立たれてしまうという危機感がなければ、米国は月にたどり着いていなかっただろう。ソ連のユーリ・ガガーリンが人類で初めて地球周回軌道に達したとき、ケネディは強い衝撃を受け、ホワイトハウスでの会議中、髪の毛をかきむしったり、落ち着かなさそうに手の爪で歯を叩いたりしたという。『どうすれば追いつけるかを知る人間を見つけたい。なんとしても探し出してくれ。誰でもいい。そこにいる用務員でもかまわない』と、ケネディはいい、さらにこうつけ加えた。『これは最重要事項だ』」

それから10年足らずで、ニール・アームストロングが見事にフィニッシュラインのテープを切りました。人類で初めて月面を歩いたアームストロングは寛大にも、この勝利は「人類にとっての大いなる飛躍だ」と宣言しています。

さらに、著者は以下のように述べています。

「これでレースが終わり、勝者は勝ち誇り、敗者は完全に打ちのめされた。そこから宇宙飛行の長い停滞、あるいは後退の時代が始まった。競争がなくなると、慢心が生まれた。心地よい衰退だった。歴代の大統領は『困難だからこそ』月をめざしたケネディ時代の再来を期待し、繰り返し宇宙への挑戦を約束したが、次の大いなる飛躍――火星、月面基地、他惑星への移住――はいっこうに実現しなかった。演壇では夢と希望は立派に聞こえたかもしれない。しかし発射台では、どんな立派な言葉もむなしく響くばかりだった」

口では鷹揚なことをいっても、実際にはふたりとも競争相手を必要としていました。著者は「ライバル関係こそ、やがてわかるように、最高のロケット燃料だった」と絶妙の表現でこの章を締めくくっています。

第14章「火星」では、スペースXが成功して、2016年にはイーロン・マスクが押しも押されぬ著名人になったことが指摘され、「自社の打ち上げと着陸の映像は何百万回も再生されていた。かつてのNASAが政府の官僚主義を打ち破ったように、スペースXは米国の産業界の因習を打ち破って、人々に希望と感動をもたらす企業になった。今やマスクは米国の宇宙計画の新しい顔であり、探検の象徴であり、現代のJFK兼ニール・アームストロングだった。ツイッターのフォロワー数は1000万人を超えた」と書かれています。「要するに、火星までの貨物便を就航させようという話です」と、マスクは「ワシントン・ポスト」紙に語り、さらには「定期の貨物便です。決まった日にきちんと運航します。出発は26ヵ月おき。駅を出る列車のように地球を飛び立ちます」と述べました。

火星を目指すマスクについて、著者はこう述べます。

「火星はスペースXの創業以来の目標であり、マスクがスペースXを創業した理由だった。最古参の従業員のひとり、スティーヴ・デイヴィスは2004年というまだ早い時期にマスクから『火星に着陸するためにはどれぐらいの推進剤が必要か』と書かれたメモを渡されたことを覚えているという。初めての勤務評価の面接では、デイヴィスの仕事ぶりはまったく話題にならなかった。『話したのは、火星のことでしたよ。最初から最後まで、どうしたら火星に行けるかという話ばかりでした』と語っています。

また、著者は以下のように述べています。

「スペースXを創業した瞬間から、兎はずっと先頭を走り続け、その過程でほかの者のために新しい道を切り拓いてきた。マスクはNASAに民間の企業を信頼させることに成功しもすれば、空軍と法廷で戦って、勝利を収めもした。宇宙をふたたびかっこいいと思われるものにもした。しかもそれを真っ先にした。おかげで、マスクの活躍をきっかけに、民間による宇宙産業が本格的に胎動し始めた。リスクの大きい宇宙産業は長年、投資家から避けられてきたが、投資も活発化し始めた。非営利団体、宇宙財団によると、2014年の世界全体の宇宙経済の規模は3300億ドルにのぼった。これは前年から9パーセントの上昇、2005年の1760億ドルからはほぼ倍増だった。2015年には、グーグルとフィデリティ・インベストメンツがマスクの新しい構想を支援するため、スペースXに10億ドル出資した。それは何千個もの小型衛星で地球を覆い、世界の隅々までインターネットを行き渡らせるという大胆な計画だった。スペースXの人気は出資の申し込みを断らなくてはいけなくなるほど高まった」

第15章「大転換」では、べゾスのブルーオリジンについて、以下のように述べられています。

「繰り返しいわれているブルーオリジンの目標は『何百万もの人々が宇宙で生活し、仕事をする』ことだった。しかし長期的には、それよりさらに壮大な展望を描いていた。『望めば、太陽系に1兆人が暮らすことだって可能です』と、ベゾスはワシントンで開かれたある授賞式で述べた。『そうなれば、1000人のアインシュタイン、1000人のモーツァルトが現れるでしょう。いったいどれだけすごい文明が築かれることでしょうか』

アマゾンを立ち上げたときにはすでにインフラがあった。おかげで1995年でももう、新興のインターネット企業が成功を収めることができた。今、ベゾスは宇宙に輸送網を築き始めたいと考えていた」

続けて、著者は以下のように述べています。

「アポロ時代の米国の偉業がベゾスの宇宙進出の原点になったいっぽうで、この国の有人宇宙飛行計画は以来『長いあいだ足踏みしたまま』だった。ベゾスはヴァニティ・フェア誌主催の『ニュー・エスタブリッシュメント・サミット』のインタビューで、米国の西部開拓に貢献したかつての鉄道のような『貨物の輸送航路』を宇宙に築く計画について、まるでマスクのように語っている。『私がブルーオリジンを通じて成し遂げたいと思っているのは、宇宙にインフラを築くことなんです。インフラがあれば、爆発的な起業の増加を促せるでしょう。この21年間、わたしがインターネットの世界で目にしてきたのと同じようにです』とベゾスは話した」

エピローグ「ふたたび、月へ」では、マイクロソフトの共同創業者であり、宇宙を目指したポール・アレンについて、以下のように述べられています。

「Xプライズを獲得した時点(2004年)では、アレンが商業宇宙活動の先頭に立っていたが、今、商業宇宙活動を牽引するのは、イーロン・マスク、ジェフ・ベゾス、ブランソンという3人の大富豪実業家たちだった。3人ともそれぞれの計画を推し進め、それらが実現可能であることを示していた。アレンもふたたびその仲間に加わりたかった。『誰でも一生のあいだに実現したい夢をいくつか持っているものです』と、アレンはあるときにいった。『この夢にはほんとうに胸が高鳴ります』」

また、著者は以下のように述べています。

「今、アレンは過去のどんな飛行機よりも力強く、精妙な飛行機をつくり、宇宙への扉を開こうとしていた。アレンがビジョンとして掲げるのは、ほかの宇宙の覇者たちと同じく、宇宙飛行のコストを下げて、宇宙に行きやすくすることだった。ベゾスは以前、宇宙へのアクセスを低コストで、安定したものにすれば、『爆発的な起業の増加を促せるでしょう。この21年間、わたしがインターネットの世界で目にしてきたのと同じようにです』と述べたことがあった」

宇宙のフロンティアとインターネットのあいだに類似を見ていたアレンは、以下のように語っています。

「宇宙へ行くことが日常化すれば、今のわたしたちには想像がつかないほどイノベーションが加速するだろう。そこで大事になるのが、新しいプラットフォームだ。それが誰にでも使えて、便利で、安いものであれば、先見の明のある人や起業家たちを引きつけて、ますます多くの新しいコンセプトの実現を促せるにちがいない。30年前、パーソナルコンピュータ革命が起こって、何百万もの人々がコンピュータの力を手に入れると、人類が潜在的に持っていた能力が無限に引き出され始めた。20年前、ウェブ時代の到来とそれに続くスマートフォンの普及では、何十億もの人々が地理的にも商売でも、制約から解放された。そして今、地球低軌道へのアクセスの拡大で、同じような革命的な変化が生まれようとしている」

さらに、著者は以下のように述べています。

「マスクが月へ行く計画を発表したとき、ベゾスはすでにNASAにブルーオリジンの月ミッションについて、ひそかに話していた。ブルーオリジンはNASAの首脳陣に『ブルームーン』と名づけたその秘密の計画を明かし、アマゾンの配送サービスのような輸送事業への支援を求めた。それは『人類が将来、月へ移住するとき』に備えて月に物資を運ぶ輸送事業だった。『今こそ、米国は月に戻るべきときです。さらに今回は、そこに留まるべきです』。ワシントン・ポスト紙がNASAの首脳に配られた7ページの報告書を入手すると、ベゾスは同紙にそう話した」

「オバマ大統領はNASAに火星をめざさせるいっぽうで、月は『一度行った場所』と切り捨てていた。確かに、それはそのとおりだった。宇宙飛行士たちが月に『旗と足跡』を残してきたことはまちがいない。しかし人類はまだ月に住んだことはない。ベゾスたちが月に行くといっているのはそういう意味だった」

当ブログの熱心な読者の方なら、わたしが月にこよなく憧れている人間であることはご存知かと思いますが、人類にとって結局は月が最大の目的地であるように思えてなりません。著者は述べます。

「2017年1月には、最後に月を歩いた人間、アポロ17号のジーン・サーナンが生涯を閉じた。サーナンは月を去るとき、次のようにいった。『われわれは来たときと同じように地球へ戻る。だが神のご意思により、全人類の平和と希望を携え、ふたたび戻ってくるだろう』。サーナンの予想では、月に戻ったあとは、遅くとも20世紀末までに『次の大いなる飛躍』が実現し、人類は火星に達するはずだった」

続けて、著者は以下のように述べています。

「すでに宇宙時代の黄金期から50年がすぎようとしていた。アポロ計画の宇宙飛行士たちによって切り拓かれた道を進もうとする者は現れず、予言は成就していなかった。しかしここに新しい世代が誕生していた。彼らは子どもの頃の夢をよみがえらせ、ヒーローたちの偉業を再現し、自分たちがかつて受けた感銘を今ほかの人々に与えよていた」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「ベゾスは5歳のとき、アームストロングが月面を歩くのを見た。マスクはそのとき、まだ生まれていなかった。しかしふたりは並外れた資産と野心によって、冷戦時代の宇宙戦争を再演していた。かつての米ソの役割を演じるこのふたりの宇宙の覇者には、数十年前のアポロ計画の後継者たらんとする意気込みがあった。ふたりを競争に駆り立てているのは、戦争や政治ではなく、金とエゴと冒険心、それに人類の宇宙進出の先陣をなすという千載一遇のチャンスだった」

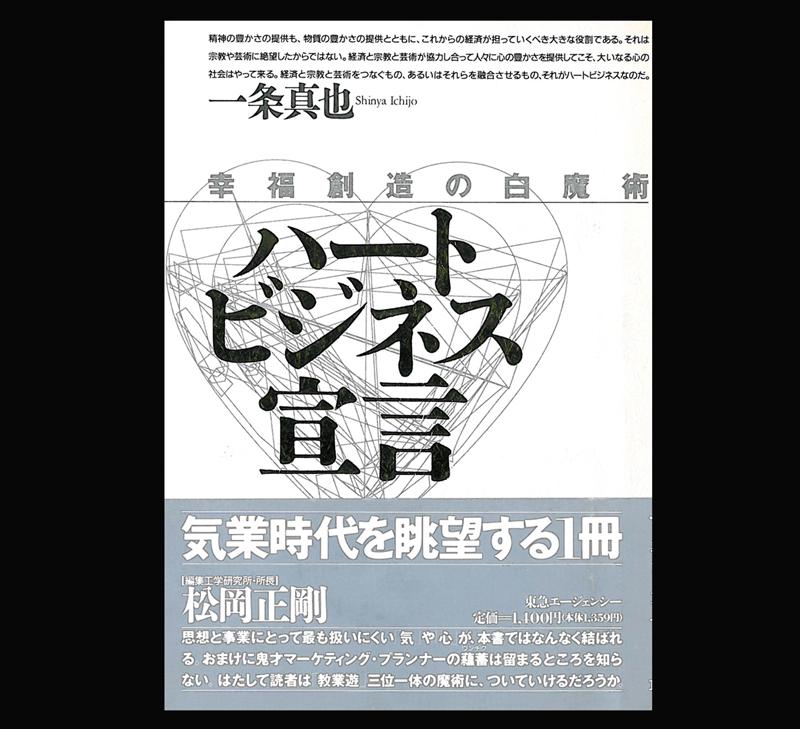

本書には大富豪たちによる宇宙開発の最前線がエキサイティングに書かれていますが、彼らの夢や志の原点は少年時代に読んだSFから生まれました。べゾスもマスクも、ハインラインをはじめとした宇宙を舞台にしたSFを読み耽りました。マイクロソフトのポール・アレンやグーグルのラリー・ペイジといった情報ビジネスの巨人たちも、いずれもSFから強いインスピレーションを受けています。拙著『ハートビジネス宣言』(東急エージェンシー)の「イマジネーション資本主義」という論考で、わたしは「SF作家たちは、人類における想像力のチャンピオン」と書いたが、本書『宇宙の覇者 べゾスvsマスク』を読んで、そのことを再確認しました。

2019年12月11日 一条真也拝